Fieberchronik (Freitag der 13.)

13.i.17

Welch merkwürdiges Monster es doch ist. Das Fieber. Am einen Morgen erreicht das Quecksilber 39,7°, am nächsten 40,1°. Nach kurzzeitigem Absacken auf 38,9° klettert das flüssige Metall am vierten Morgen auf über 40,5°. Die Markierungen im Protokoll gleichen Feuerzungen, eine gezackter als die andere. Dazwischen breiten sich Nächte voller Schüttelfrost und Selbstmitleid aus. Eingewickelt in Decken und doppelte Tücher, mit Strickjacke und Wollsocken, schüttelt es den Schriftsteller wie ein kochendes Ei. Nach ein paar Stunden verschwitzter Kälte wird im Inneren plötzlich ein Stromschalter umgelegt. Nun glüht der Körper stattdessen. Die Stirn ist eine Herdplatte, der Brustkorb eine Esse. Das Gesicht ist von perlendem Schweiß überzogen, der den Nacken hinunterläuft und vom Laken aufgesaugt wird. Als der Morgen graut, ist nur die Unterseite des Kissens trocken. Dann wird aller Stoff in die Waschmaschine gestopft und das Bett neu bezogen. Zwölf Stunden später beginnt die nächste Runde gegen das Monster.

Es gibt keine mildernden Aspekte, nichts Nobles im Schüttelfrost oder dem trockenen Husten. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, in diesem Körper zu bleiben, den das Fieber eingenommen hat. Als Zehnjähriger kam ich mit einer beidseitigen Lungenentzündung ins Krankenhaus. Auf den Röntgenplatten waren zwei mandarinengroße Fäuste zu sehen, unscharf und dennoch kompakt. Seither kann ich nicht mehr an diese Frucht denken, ohne dass mir die Vergänglichkeit in den Sinn kommt. Am besten kenne ich Zustände wie diesen jedoch aus der Literatur – und dann in seiner edleren Form, als Tuberkulose, oder in seiner schäbigeren Variante, als Entzug. Obwohl ich einen Weg suche, das Fieber produktiv zu machen, und sei es auch nur ein bisschen, habe ich keine Lust, einen kränkelnden Verwandten von Edit Södergran oder William S. Burroughs zu spielen.

Als es dunkel wird und ich mich für eine neue Nacht bereit mache, beschließe ich dennoch, die herzzerreißenden Szenen niederzuschreiben, die im Gehirn wüten. Gewiss werden sie sich für etwas benutzen lassen; auch die Verzerrung hat ihre Poetik. Doch jedes Mal, wenn in der Nacht eine neue Attacke Leben in mich rüttelt, ist das erste, woran ich denke: Luft! Hat der Husten sich endlich gelegt, bin ich zu erschöpft, um nach Papier und Stift zu tasten.

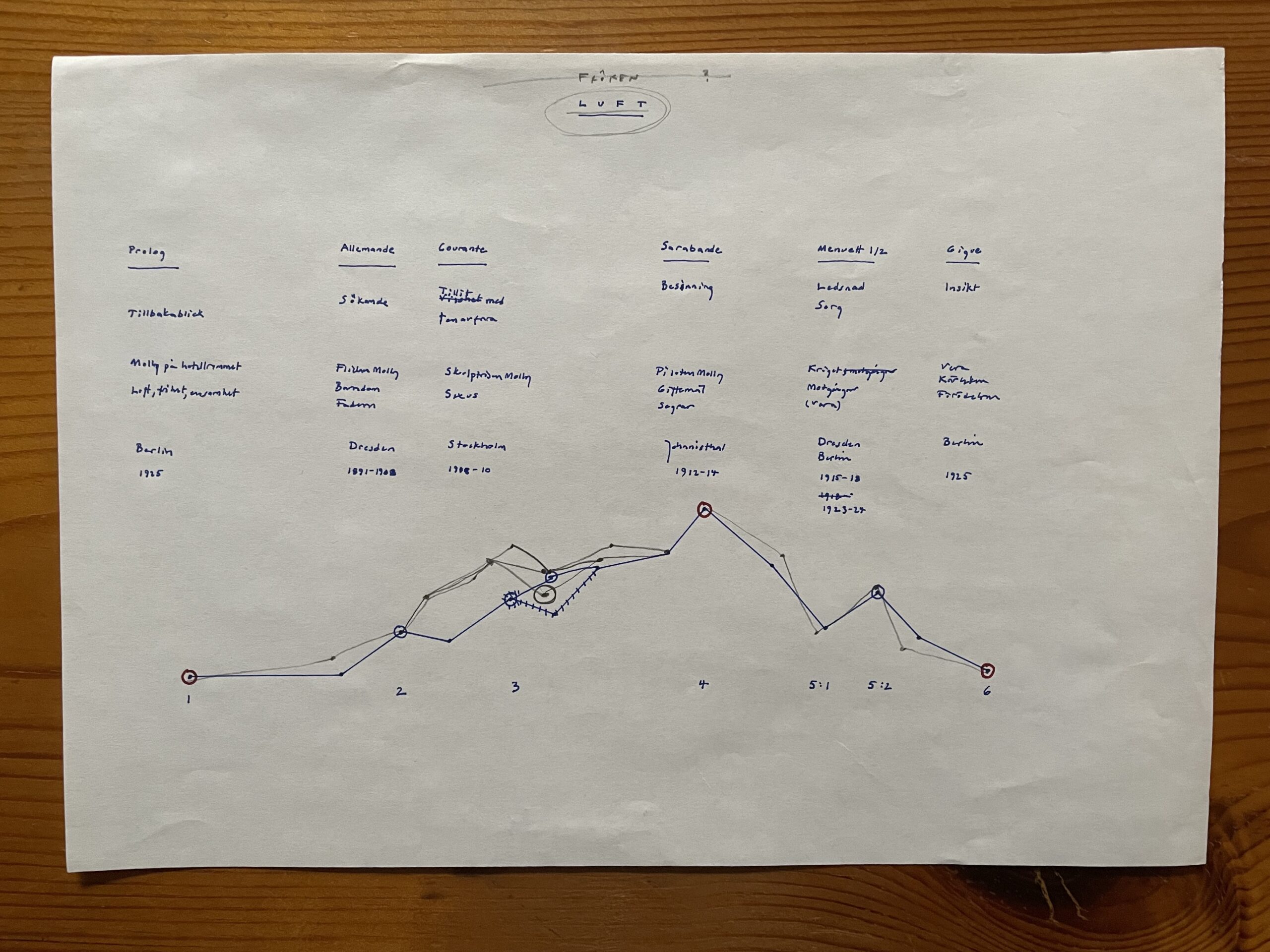

Sieben Tage vergehen ohne ein Wort, dann richtet sich die Temperatur um 38° ein. Der Husten schwächt sich ab, ich fühle mich unerwartet zerbrechlich, aber auch neu. Die Kraftlosigkeit hat ihren eigenen Charme. Nach jeder Anstrengung muss ich eine halbe Minute ruhen; dafür schenkt mir das Erlebnis eine neue Perspektive auf das Dasein. In der Einbildung erscheint alles, was ich tue, auf einmal, als könnte es das letzte Mal sein. Ich beginne, von einem neuen Meisterwerk zu fantasieren, das in einem kalten, konzentrierten Schwung geschrieben werden soll, bevor der Lunge das Atmen allzu schwerfällt und der Körper in eine andere Dimension des Daseins übertritt. Ich erinnere mich auch an meinen alten Traum von einer Erzählung über hundert Atemzüge, verteilt auf eine Handvoll Personen. Unsicher, mit welchem der Texte ich anfangen soll – es könnte ja mein letzter sein –, bekomme ich nichts zustande.

Am Ende verlässt das Fieber den Körper. Auf dem Grund des Bewusstseins liegen seine erstarrten Lavaformationen, fremde Konturen, die einer Deutung harren. Ich überlege, ob das Fieber vielleicht dennoch archäologisch ausgegraben werden kann wie ein überhitztes Pompeji. Dann gebe ich auch diesen Gedanken auf. »Frei, frei«, denke ich und murmele dankbar einige Worte aus Stina Aronsons Das Fieberbuch: »O meine Lunge, befreie dich, erhebe dich, atme, ergreife die Luft.«