Östlich von E

Essay · Übersetzung: Paul Berf · Wespennest · 2014, No. 167, S. 61–63

schwankender untergrund. Die Geschichte ist bekannt. Eines Tages opfern zwei Brüder dem Herrn. Abel ist Schäfer und bringt das erstgeborene Tier aus seiner Herde dar, Kain ist Ackermann und gibt von den Früchten des Feldes. Doch nur Abels Opfer findet Anerkennung, was den älteren Kain erzürnt. Er tötet seinen Bruder, woraufhin er verbannt wird – »Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden« – und sich in einem Land »östlich von Eden« niederlässt.

Wie andere Episoden in der Bibel ist auch diese von Parallelen und Asymmetrien durchzogen. So opfert der jüngere Bruder ein lebendes Tier, während der ältere nur Erträge aus der Erde hergibt. Trotzdem ist es Kain, der die unverzeihliche Tat begeht und das Messer in Abel stößt. Er, der Erstgeborene, behandelt seinen Bruder folglich wie dieser sein erstgeborenes Tier. Als der Herr entdeckt, was geschehen ist, platzt er heraus: »Was hast du getan? Die Stimme des Bluts deines Bruders schreit zu mir von der Erde.« In die Erde des Tatorts gesickert, ertönt das Blut aus der besudelten Tiefe der Saat. Die gleiche Erde, die Kain in friedlicher Absicht bestellte, offenbart nun seine Tat.

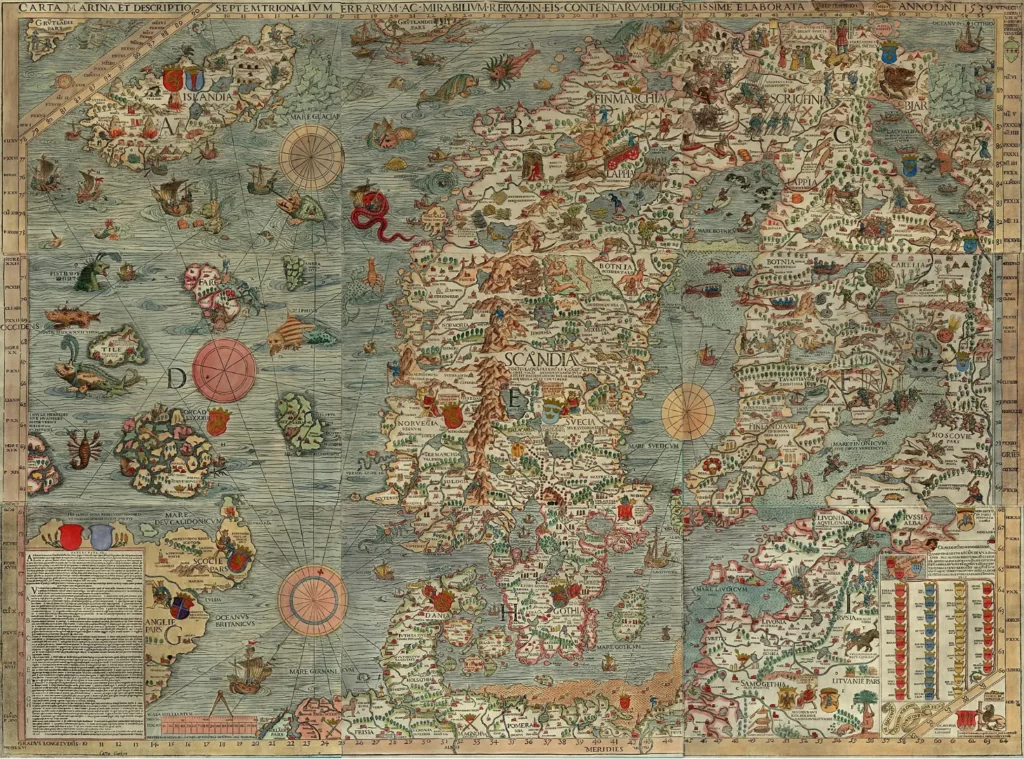

Als katholischem Theologen kann die Erzählung aus dem 1. Buch Mose Olaus Magnus nicht unbekannt gewesen sein. Wahrscheinlich wusste er zudem, dass jenes Land, in das Kain verwiesen wurde, Nod hieß. Der Name leitet sich von dem hebräischen Wort für »wandern« ab. Die Bezeichnung wird gewöhnlich so gedeutet, dass es sich nicht um einen festen Platz handelt, sondern einen Zustand des Unsteten und Umherirrens. Kurzum: eine andere Dimension. Nachdem er 1520 Zeuge des Stockholmer Blutbads – dieses Massakers an einem Brudervolk – geworden und ein paar Jahre später zum Domprobst ernannt worden war, entsandte man Olaus Magnus nach Rom, um Wünsche für die Besetzung wichtiger kirchlicher Ämter in seinem Heimatland vorzutragen. Aus dem Auftrag wurde nichts. Aber fünfzehn Jahre und eine Reihe religionshistorischer Umwälzungen später wurde in einer graphischen Werkstatt um die Ecke der Rialtobrücke seine Carta marina gedruckt. Auf der Karte ist der unselige Ort, an dem man laut ihrem Erschaffer »das Jammern menschlicher Stimmen« hört, am Rande von allem, in der Nähe des 85. Breitengrads, platziert worden. Vor der isländischen Küste, neben dem schräggezogenen Rahmen in der linken, oberen Ecke der Karte, in die ein E gezeichnet ist, treibt eine Ansammlung hellgrüner Schollen. Sie bilden ein visuelles Echo des größeren und benannten Eismeers, das sich auf der anderen Seite der Insel befindet, Mare glaciale, wo zwei Bären Fische fangen. Doch auf dieser Seite, am Rande des Nichts, keine Spur von Leben. Hier verraten allein die aneinander stoßenden Eisflächen, »dass die Seelen der Menschen gequält werden«, wie es im Kommentar zu dem e auf der Karte heißt.

Wir befinden uns am äußersten Rand der bekannten Welt. Alles ist unstet und flüchtig; einzig die Unseligen klagen. Ist ihr Jammern eine Zuspitzung des Bluts, das in der Bibel aus der Erde ruft? Auch hier ertönt die Verdammnis ja aus der Materie – aber aus dem seltsamen Zusammenhang der Eisschollen, die kein eigenes Inneres besitzen, aus dem sie sprechen könnten. Fester Boden fehlt, alles ist ein schwankender Untergrund der Kälte. Oder ist es ein Zufall, dass Kain nach »östlich von Eden« vertrieben wird und Olaus Magnus die andere Dimension genau dort verortet – östlich von E?

koinzidenz. In einer Schrift über »praktische Eisbeurteilung bei Schlittschuhwanderungen« lese ich, dass die Töne, die unterschiedliche Eisarten von sich geben, auf einer so genannten »Koinzidenz« beruhen. In der freien Luft verbreiten sich Töne unabhängig von ihrer Frequenz, was heißt, dass alle Töne die gleiche Geschwindigkeit haben. Schlägt man auf das Eis, erzeugt man Biegewellen mit unterschiedlichen Frequenzen. Wenn ihre Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit des Schalls in der Luft übereinstimmt, entsteht eine Koinzidenz, was bedeutet, dass in der Luft eine Kompressionswelle erzeugt wird, die mit der gleichen Frequenz an der Eisfläche entlangstreicht wie die Biegewelle. Diese ist der Ton, den man hört.

Wenn das Phänomen auch für Eis vor der isländischen Küste gilt, könnte Olaus Magnus die Stimmen nur hören, wenn sie mit der Geschwindigkeit des Schalls in der Luft »koinzidiert«. Nur in diesem Fall sprächen sie auf der gleichen Frequenz wie er selbst. Um die Verdammnis wahrzunehmen, von der diese Stimmen Zeugnis ablegen, muss sich der Kartograph folglich auf derselben Wellenläge befunden haben – kuzfristig »verbrüdert« mit den Unseligen. Wenn auch nur in der Phantasie.

elementlehre. Die Vorstellung, dass Sünder ins ewige Eis verbannt werden, ist aus der Göttlichen Komödie bekannt. Im neunten und letzten Kreis der Hölle liegt der zugefrorene See Kokytos, der in der Antike eigentlich Fluss der Klage war. Hier sitzen die Verräter. Je näher man der Mitte des erstarrten Wassers kommt, desto schlimmer ist das Verbrechen, desto tiefer steckt der Sünder fest. Satan sitzt in dieser trichterförmigen Hölle ganz unten, weil er vom Herrn abfiel, während sich Kain am oberen Rand des Sees befindet, auch Caina genannt, wo jene bestraft werden, die ihr eigen Fleisch und Blut verraten haben. Hier können die Sünder den Kopf bewegen und Tränen fließen, ohne auf den Wangen gleich zu Perlen zu gefrieren.

Seit Doré Die göttliche Komödie illustrierte, kann man sich Dantes Wanderung durch die unteren Regionen schwerlich anders vorstellen. Und wer weiß, vielleicht ähnelt der Ort auf der Carta marina, an den die Unseligen verbannt wurden, ja tatsächlich Dorés Eissee, obwohl er erst 300 Jahre später heraufbeschworen wurde? Gleichwohl gibt es einen entscheidenden Unterschied. In Dorés Radierung trippeln Dante und Vergil unbeschadet über den ebenen Kokytos, umgeben von den Köpfen, die aus dem regungslosen Wasser ragen. Östlich von E liegt nichts still. Bei Olaus Magnus krängen die Eisschollen ständig; alles reibt sich. Es ist, als gäben die Elemente wieder, wie sich die verlorenen Seelen fortwährend selbst rädern.

transparenzpapier. Die Prachtausgabe der antiken Mythen, in der ich als Kind blätterte, enthielt zahlreiche Illustrationen. Teils gab es schlichte Zeichnungen, eingefügt zwischen einzelne Sagen, womöglich abgepauste Figuren von Vasen oder Reliefs. Teils gab es Blätter aus fester Pappe, die zwischen die Bögen geklebt waren. Da es sich um wertvolle Drucke handelte, wurden diese Bilder, die sich stets auf der rechen Seite befanden, von einem dünnen, milchigen Transparentpapier bedeckt. Die Spannung, die ich empfand, wenn ich als Neun- oder Zehnjähriger eine dieser Unterbrechungen in der Darstellung erreichte, war ebenso herrlich wie verlockend. Mit Daumen und Zeigefinger umfasste ich die flatterige Schutzhülle – mehr Luft als Papier, schien mir – und legte sie vorsichtig auf die linke Seite des Buchs. Das Blatt knisterte wie alter Schnee. Nun konnte ich in Ruhe studieren, was sich darunter verbarg. Mal offenbart sich Perseus mit dem Haupt der Medusa in seiner erhobenen Hand, mal der erbarmungswürdige Orestes, angetrieben – oder vielmehr gehetzt – von den unermüdlichen Erinnyen.

Hier und da gab es auch Auflistungen von, wie ich annahm, weniger bedeutende Götter. Sie standen in Reihen von fünf oder sechs; es erschien unsicher, ob es eine Hackordnung oder ein Ordnungsprinzip gab. Der variierenden Größe der Gestalten nach zu urteilen, wirkten manche gleichwohl wichtiger als andere. Auf einer solchen Übersichtstafel fand ich Boreas, den »Nordwind«, und Oreithyia, »Die in den Bergen stürmende« sowie vier kleinere Figuren. Ich nahm an, dass diese vier die Kinder waren, da eine von ihnen Oreithyias Hand hielt. Ich schenkte ihnen jedoch keine größere Aufmerksamkeit. Erst als ich im Register das Stichwort »Chione« entdeckte, wurde mein Interesse geweckt. Offenbar war diese Nymphe oder auch kleinere Göttin die Vertreterin des Schnees. Wie hatte ich das übersehen können? Chione! Sie sicherte doch die Verbindung zwischen dem unzugänglichen Heimatland meines Vaters im Süden und dem Land im Norden, in dem ich zur Welt gekommen war. Dank der kleinen Göttin herrschte eine Koinzidenz zwischen ansonsten unvereinbaren Welten.

Fortan wusste ich, wer über die Frostschicht wachte, die auf den Illustrationen ruhte. Chione, dieses nördliche Prinzip, war die persönliche Beschützerin der griechischen Götter.

bedeckung. Die wilden Annahmen des Kindes sollten sich durch die spätere Lektüre des Jugendlichen bestätigen. Im vierzehnten Gesang der Odyssee las ich irgendwann, wie der verkleidete Odysseus seinem treuen Schweinehirten Eumaios berichtet, was sich an den fernen Gestaden Trojas ereignet hat. Unter anderem erzählte er ihm, dass sich die Griechen unter ihren Waffen schlafen legten – »Doch kam eine schlimme Nacht herauf mit einfallendem Nord, eine eisige, und von oben her entstand Schnee wie Reif, frostig, und an den Schilden gerann Eis. Da hatten die anderen alle ihre Mäntel und Leibröcke und schliefen in guter Ruhe, mit den Schilden an den Schultern zugedeckt« (Zeilen 475-479).

Da war sie wieder, meine Göttin Schnee, die von unzähligen Punkten im Himmel fällt und deshalb nur im Plural auftritt, als Flocken aus gefrorenem Wasser. Die Bedeckung schützte die Schilde der Schlafenden wie Transparentpapier.

guckloch. Als ich nun, einige Jahre älter, zu den Illustrationen zurückkehrte, kam mir der Gedanke, dass die Götter dieser Tafeln im Limbus ruhten. Solange sie von Transparentpapier bedeckt wurden, waren sie scheintot oder vielmehr scheinlebend – schlafend wie die griechischen Soldaten vor Troja. Sie weilten in einer anderen Dimension, die unzugänglich war, sich aber dennoch dicht an der gewöhnlichen befand. Damit sie in meine Welt eintraten, war erforderlich, dass ich sie weckte. Durch das dünne Papier hindurch konnte ich dunkle und hellere Partien unterscheiden, auch gewisse Konturen. Dagegen ließ sich unmöglich sagen, welcher Gott sich offenbaren würde, bevor ich den Schleier hob. Inzwischen hatte ich das Kunststück jedoch so oft vollführt, dass manche Transparentpapierseiten beschmutzt waren. Auf den Blättern, die ich als Kind am häufigsten umgeblättert hatte, war das Fett von den Fingerspitzen sogar in das Papier eingezogen. Hier und da gab es daher daumengroße Flecken, die jenen Löchern ähnelten, die man freireibt, nachdem man eine Fensterscheibe durch Anhauchen beschlagen ließ. Schärfte ich den Blick, konnte ich durch einige tatsächlich erkennen, was sich darunter verbarg – zum Beispiel den Fuß des Kriegsgotts oder etwas, was ich für die Rüstung des Patrokolos hielt. Die Hingabe des Kindes hatte ein Guckloch in die andere Dimension erschaffen.

schneewittchen. Chione wird gemeinhin mit »Der Schnee« oder »Die Schneeweiße« übersetzt. Bei den Gebrüdern Grimm versucht die eifersüchtige Königin drei Mal, die Prinzessin gleichen Namens zu töten. Erst schenkt sie Schneewittchen ein Mieder, das so fest geschnürt wird, dass sie keine Luft mehr bekommt; danach schenkt sie ihr einen vergifteten Kamm. Beide Male wird die Prinzessin von den Zwergen gerettet. Beim dritten Mal gibt die Königin ihr jedoch einen giftigen Apfel. Die Zwerge finden das Apfelstück nicht, das in Schneewittchens Hals festsitzt, und nehmen an, sie sei tot. Sie betten sie in einen gläsernen Sarg – sichtbar, aber unberührbar, als schliefe sie in Eis gehüllt. Dort liegt sie, bis der Prinz sie entdeckt. Er bittet die Zwerge, ihm den Sarg zu schenken, weil er nicht ohne den Anblick einer solchen Schönheit leben kann. Als Schneewittchen zum Schloss getragen wird, stellt sich jedoch heraus, dass sie lediglich scheintot ist, denn einer der Lakaien stolpert und der Sarg fällt zu Boden. Das Apfelstück löst sich aus dem Hals und die Schlafende erwacht zum Leben.

Die Moral? Vermutlich so etwas wie, dass die Liebe die Vergänglichkeit besiegt. Oder, dass eine Jungfrau oder ein Kunstwerk – was in dieser Allegorie auf das gleiche hinauslaufen dürfte – belebt werden kann, wenn die Hingabe nur groß genug ist. Der gläserne Sarg ist Sinnbild dafür, wie der Tod aufgehalten wird. Er friert den Augenblick ein. Wenn der richtige kommt, reicht eine kleine Erschütterung der Ordnung, damit die angehaltene Zeit weiterläuft (und alles glücklich endet). Seltsames Paradox: Wie das Eis bei Olaus Magnus, oder auch Dante, ist der eingefrorene Augenblick permanent, währt aber dennoch nicht ewig.

eisgrab. Nelly Sachs greift das Motiv in ein paar Texten auf, unter anderem dem unveröffentlichten Drama »Eisgrab, oder, Wo Schweigen spricht«, von Anfang der sechziger Jahre. In der einleitenden Bühnenanweisung wird eine indianische Sage erwähnt: »Eine alte indianische Sage berichtet von dem Eisgrab in Chile auf der Höhe der Anden. Vor vielen tausend Jahren soll eine Prinzessin dort begraben worden sein. Als man das Grab entdeckte, war sie frisch wie im Leben und doch tot. In diesem Zwischenreich zwischen Leben und Tod oder in einer schon Woanders auferstandenen Dimension soll dieses Raummärchen ohne Anderen Raum, als den die menschliche Phantasie einräumt – spielen –«.

Hinter der Anweisung lag ein Fund, von dem Sachs in der Zeitung gelesen hatte. Dem Artikel zufolge sollen Archäologen in den chilenischen Anden einen vom Eis konservierten Körper gefunden haben. Es handelte sich um ein zwölfjähriges Mädchen, möglicherweise eine Prinzessin, die ein halbes Jahrtausend zuvor den Göttern geopfert worden war, offenbar, ohne Widerstand zu leisten. In ihrem Theaterstück versucht Sachs, diesem Tod, der permanent, aber dennoch nicht ewig ist, einen Ausdruck zu entlocken. Es sagt sich von selbst, dass die Sprache paradoxal werden muss. Hier »spricht« das Schweigen, wie es im alternativen Titel des Dramas heißt. Oder mit einer späteren Bühnenanweisung in diesem widersprüchlichen Stück, das mehr Anweisungen als Dialogzeilen enthält: »Eine Musik sakral und fern – an den Grenzen ertönend wo für das menschliche Ohr schon Schweigen herrscht und alle Worte verloren gegangen sind.«

Vor der isländischen Küste ertönt wahrscheinlich keine Musik – erst recht keine sakrale. Doch auch an diesem Ort, wohin laut Olaus Magnus die Unseligen verbannt wurden, sind »alle Worte verloren gegangen«. Was würde ein Reisender hören, der sich zufällig mit der Carta marina in der Hand dort befindet, wo sich eine Koinzidenz einstellt? Wahrscheinlich die Mundart des Verlusts. Will sagen: Lärm und Verzerrungen sowie einzelne, haarsträubende Schreie. Alles, was sich nicht mit Hilfe von Buchstaben erfassen lässt. Oder wie es in »Eisgrab« heißt:

000000000000000000

In ihrem Manuskript hat Sachs diesen langgezogenen Ausruf nicht als Wiederholungen von o, sondern als eine Reihe von Nullen geschrieben. Ihm fehlt folglich alphabetische Verankerung, trotzdem verschafft er sich Geltung als Platzhalter des Nichts. Deutlicher kann das Sprachlose nicht sprechen. Hier heult das Jammern wie aus nichtssagenden Mündern. Unmittelbar darauf folgt die Anmerkung: »Untere Region / wo Menschen atmen auf einer halben Kreislinie«. Was mag dies für eine Gegend sein? Unmöglich zu sagen. Aber vielleicht erinnert sie an Dantes trichterförmigen See, in dem die Köpfe aus dem gefrorenen Wasser ragen. Wie Nullen.

tabula rasa. Trotz Seeungeheuern und anderen fantastischen Kreaturen besaß Olaus Magnus einen ausgeprägten Sinn für Präzision und Zuverlässigkeit. Bekannte Bauten, lokale Bräuche, unterschiedliche nordische Lebensformen – alles wird mit einem Gespür für das ausdrucksvolle Detail wiedergegeben. So wird Wasser durchgehend in horizontalen Linien gezeichnet, ebenso dünn und fein wie einzelne Haare. Mit Ausnahme einer Stelle. Über ein dreieckiges Gebiet verteilt, das sich von der isländischen Ostküste bis nördlich der Färöer und zu den Lofoten hinauf erstreckt, sind sorgsam wiedergegebene Wirbel zu erkennen, die an keiner anderen Stelle auf der Karte vorkommen. Ihre Platzierung entspricht ziemlich exakt dem, was die Meteorologen erst Jahrhunderte später – mittels neuer Instrumente – als eine größere Front identifizieren sollten, an der sich zwei Wassermassen begegnen. Die Wirbel zeigen, dass die Carta marina nicht nur über geographische Eigenheiten und kulturelle Besonderheiten in Nordeuropa aufklären, sondern auch Seefahrern helfen wollte, Gefahren zu vermeiden.

Was könnte wichtiger sein, als vor dem Ort zu warnen, an dem Seelen Schiffbruch erleiden und die Sprache verloren geht? Man darf annehmen, dass Olaus Magnus diesen Ort – so »unstet und flüchtig«, wie es in der Bibel heißt – nicht weniger aufmerksam behandelte als Meeresmonster, Piraten und andere Bedrohungen für Seeleute. Wenn ich die krängenden Schollen betrachte, drängt sich mir der Eindruck auf, dass es sich um unsortierte Papiere handelt. Seht, das Eis besteht aus leeren Blättern! Recht bedacht ist dies vermutlich die einzig adäquate Darstellung. Die gequälten Stimmen sprechen ja keine bekannte Sprache. Und so wenig wie Dantes Verräter können sie mit ihrer Erlösung rechnen. Niemand wird sie aus ihrem Scheintod erwecken, niemand sie aus dem kahlen Element der Kälte befreien. Die Strafe ist so beständig wie Permafrost.

Die Verdammnis, von der die Rufe zeugen, ist in einer unschreibbaren Geschichte daheim – in jener seltsamen »Dimension«, mit Sachs’ Worten, die es »woanders« gibt. Östlich von e.