Vanitasrutinerna

(Die Vanitasroutinen)

Information · Klappentext · Auszug · Rezensionen

Information

Kurzprosa · Auf Schwedisch · Stockholm: Norstedts, 1998, 101 Seiten · Umschlagbild: Bigert & Bergström · Übersetzung vorhanden · Deutsche Rechte frei · ISBN: 91-1-300328-3

Klappentext

In Die Vanitasroutinen lässt Aris Fioretos Scheintote und Mausetote, Lebensmüde und Lebensuntaugliche in gleichzeitig barocken und minimalistischen Prosastücken zu Wort kommen. Aus Nacht und Legende treten sie hervor, um ihre letzte Nummer zu geben. Sieben Abgänge und ebenso viele zerschlagene Arien: Dies sind Gestalten, für welche die Nichtigkeit konstant und das Sterben zur Routine geworden ist.

Das Licht, das Fioretos’ Texte auf die Existenz des Menschen werfen, ist ebenso bleich wie das des kranken Nachdenkens. In einer Zeit, in der fast alles gemeistert werden kann außer dem Tod, wagen sie es, ein Lob des Verschwindens zu singen. Der Effekt kann nur komisch sein. Im Galgenhumor sehen die Existenzen dieses Buchs den einzigen mildernden Umstand im Leben.

Das ist metaphysischer Slapstick, geschrieben für gute Mienen zu einem bösen Spiel.

Auszug

Fallstudie

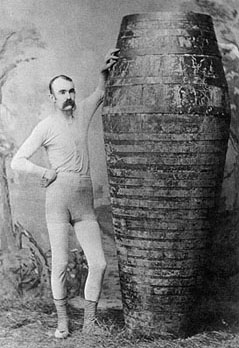

So wie jeder Körper seinen besonderen Geruch hat, hat auch jedes Grab seinen. Dies hier ist da keine Ausnahme. Das Holz scheint kalt und feucht, mit vagen, aber unmißverständlichen Spuren verrotteter Fasern. Wenn ich die Handflächen gegen die Seiten presse, kann ich die Kälte hinter den schlecht gehobelten Brettern spüren. Zwischen einigen von ihnen sickert trübes Wasser herein. Und dahinter rauscht es, leise und geheimnisvoll, wie eine zweite Wirklichkeit, eng dagegengedrückt. In dieser Hinsicht ist das Grab natürlich wie die meisten. Die Stille, das Dumpfe, jene tickende Dunkelheit, die entsteht, wenn das Dasein auf einen oder ein paar Kubikmeter reduziert worden ist . . . die Attribute sind die üblichen und erwarteten. Was dieses Grab von übrigen unterscheidet, ist etwas anderes. Die Luft hier hat jenen dünnen, grünlichen Charakter, den ich mit Seegras und Wassergewächsen verbinde. Es ist ein süßer und kranker Duft, der sich anfangs nur schwer zuordnen ließ. Erst dachte ich an Moos, weich und mürbe und filzig, aber dann begriff ich, daß dies nicht stimmen konnte. Obwohl in diesem Geruch etwas stillstand, hatte er nicht die gleiche Ruhe und Fülle. Statt dessen gab es da eine Art schwankender Unbeweglichkeit, wenn ich mich so ausdrücken darf, schwebend wie Staub im Nachmittagslicht. Die Spuren von Grün machten die Luft gleichzeitig lebendiger und sterblicher — ein merkwürdiger Umstand natürlich, da hier beim besten Willen nichts lebendiger oder sterblicher werden kann. Und in dem Moment fiel es mir ein: Algen. Persönlich hätte ich einen anderen Geruch vorgezogen, nicht unbedingt trockener oder reiner, aber ich befinde mich wohl kaum in einer Lage, in der ich die Wahl habe. Statt dessen habe ich in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, versucht, mich daran zu gewöhnen, daß die Luft nun so ist wie sie ist. Ein Air friedlichen Verfaulens: deutlicher kann ich die Sache nicht formulieren. Auch wenn die Mischung aus Holz, Kälte und Algen diesem Grab seinen speziellen Charakter verleiht, ist sie nicht alles, was es von anderen unterscheidet. Tatsächlich gibt es da noch etwas: es ruht nicht. Lassen sie mich erklären. Es ist nicht so sonderbar, wie es scheinen mag. Selbstverständlich liegt es in der Natur jeden Grabes, daß es sich nicht von der Stelle bewegt. Das ist Regel Nummer eins auf Friedhöfen. Das Grab ist die letzte Heimstatt des Toten und zumindest in Dem Großen Danach sollte er damit rechnen dürfen, seinen Frieden zu finden. Folglich muß der Ort stumm, still, antreffbar sein. Das einzige, was man als Außenstehender tun kann, ist ihn aufzusuchen. Ein Name und ein Datum, vielleicht noch eine Maxime . . . viel mehr findet man nicht. Ansonsten sind Grabstätten einzig und allein Sache von Städteplanern. Aber es gibt andere Formen der Beisetzung. Zum Beispiel kann man das physische Gefängnis, das einmal die Seele beherbergte, verbrennen und die Asche in einer Urne bewahren, die vergraben, in ein Kolumbarium gestellt oder deren Inhalt in alle Himmelsrichtungen verstreut wird. Letztere Lösung ist nicht populär, kommt aber manchmal vor. Ich erinnere mich an einen Bekannten, dessen letzter Wille es war, seine Asche auf einem Fluß in einem Land verstreuen zu lassen, dessen Kultur er sich nahe fühlte. Weil es nicht ohne weiteres erlaubt war, die sterblichen Überreste auszuführen, stellte sich ein Problem. Die Hinterbliebenen lösten es, indem sie die Asche in Umschlägen herausschmuggelten, die sie untereinander verteilten. Einer kümmerte sich um die Urne jeder der übrigen erhielt drei oder vier Postsendungen, gefüllt mit Vergänglichkeit. Auf diese Weise würde zumindest ein Teil des Toten durch den Zoll und über die Grenze kommen. Man kann sich natürlich fragen, wer was von dem Verschiedenen bekam und ob nicht doch ein paar Staubkörner am Boden der Kuverts liegenblieben, als die Asche wieder in der Urne gesammelt wurde. Einmal angekommen in dem fremden Land, erfüllte man jedenfalls die letzte Bitte des Verstorbenen. Ein Motorboot wurde gemietet und an einem frühen Morgen, noch bevor die örtlichen Behörden sich den Schlaf aus den Augen gerieben hatten, wurde die Asche auf dem Fluß verstreut. Nach dem, was ich gehört habe, soll der Staub erstaunlich lange gebraucht haben, um zu sinken. Die Oberflächenspannung muß größer als anderswo gewesen sein, oder aber die Asche war ganz einfach sehr fein. Jedenfalls breitete sie sich auf dem Wasser aus, eine inhaltslose Haut aus Widerstand, und weigerte sich, in dem neuen Medium aufzugehen. Jemand meinte, daß der Tote für ein paar Minuten so dünn war wie ein Blatt Papier, ehe der Wind ihn auseinanderschrieb. In anderen Kulturen plaziert man den Verstorbenen auf einem Scheiterhaufen, der dann angezündet wird. Auch dies geschieht in der Regel morgens. Wenn das Feuer schließlich verlischt, ist nichts übrig, und man könnte mit Fug und Recht behaupten, daß der Tote, so weit er denn Ruhe gefunden hat, jetzt in der Luft beerdigt ist. Dies ist übrigens ein Gedanke, den ich anziehend finde: der Verschiedene ist für immer eins mit dem Äther. Aber auch das Umgekehrte kann eintreffen. Zur See hüllen die meisten Seeleute beispielsweise ihren toten Kameraden in ein dafür vorgesehenes Stück Stoff und lassen ihn dann, nach Messe und Salut, über Bord gehen. Die verhüllte Leiche wird mit Gewichten versehen, so daß sie bis zum Grund sinken und dort bleiben kann, ein wehender Stengel aus Vergangenheit. Im ersten Fall, bei der Leichenverbrennung, steigt die Asche des Toten in die Höhe und wird unter den Himmel gemischt; im zweiten Fall wird er dem tiefen Schoß des Wassers zurückgegeben. In beiden Fällen geht es bergab, wenn ich so sagen darf, beim einen aufwärts, beim anderen abwärts, was wohl beweist, daß man sowohl in die Höhe, als auch in die Tiefe fallen kann. Angesichts des Geruchs, der mich umgibt, könnte man annehmen, daß mir letzteres widerfahren ist. Nichts könnte verkehrter sein. Natürlich geht es auch mit mir bergab, aber man nenne mir jemanden, dessen Zeit nicht abläuft. Jeder hat eine Deadline. Meine wird nur ein wenig anders aussehen. Ich habe die Absicht, die erste Person in der Geschichte der Gräber zu sein, der das Kunststück gelingt, Exitus und Ende eins werden zu lassen. Bekanntermaßen ist ersteres bisher immer letzterem vorhergegangen, die Beisetzung unausweichlich dem Hinscheiden gefolgt. Das Umgekehrte geschieht nur, wenn jemand lebendig begraben wird. Solche Fälle müssen natürlich als Irrtümer betrachtet werden und können folglich in diesem Zusammenhang keine Beachtung finden. Mein Streben ist auch nicht revolutionär. Ich will nur, daß Sterben und Tod dieses eine Mal zusammenfallen. Aber jetzt rauscht es ordentlich und die Tonne, in der ich sitze, hat begonnen, sich zu neigen. Der Wasserfall kann nicht mehr weit sein. Solange noch Zeit ist, möchte ich mich deshalb beeilen, hinzuzufügen, daß ich dem historischen Fall mit Spannung entgegensehe. Er wird, so hoffe ich, studiert werden.

Seiten 11–16. Aus dem Schwedischen von Paul Berf.

Rezensionen

„Ganz und halb Tote, Todmüde und Lebensüberdrüssige, sie alle erzählen eine Geschichte in Aris Fioretos’ Die Vanitasroutinen. Das Buch besteht aus sieben kurzen Erzählungen, in denen sich der Text um seine eigene Achse schraubt, mal wie eine humoristische Zuckerstange, mal wie ein nachtschwarzer Eisbohrer. Jedoch stets mit einem scheinbar wirren Intellekt als Antrieb. Bei jeder neuerlichen Lektüre des Buchs vertiefen sich seine Stimmen wie Wurzeln, die sich in Mutter Erde verzweigen. Dies ist tatsächlich leicht lesbare Unterhaltung; Einfallsreichtum und Galgenhumor sorgen für Tempo und eine ansprechende Raffinesse. Doch das ist nicht alles. Parallelen zu den mythologischen Gestalten der Bibel lassen mich das Buch noch auf andere Art lesen: Ich überlege und schlage in Büchern nach, denn nun dämmert mir allmählich, dass hinter dem scheinbar wirren Intellekt ein glasklares Bewusstsein hockt, das insgeheim über den Kreislauf von Leben und Tod lacht. Dies sind mehr oder weniger verrückte Gestalten, die buchstäblich aus dem letzten Loch pfeifen, und wir sind eingeladen, ihnen zu lauschen. . . . Die Vergänglichkeit ist Alltag, Vanitas (Lateinisch für Leere, Nichtigkeit, Eitelkeit) Routine für die Gestalten in Aris Fioretos’ Buch. Ich gewinne den Eindruck, dass die sieben auf ihrer jeweils eigenen Bühne in einem nachtschwarzen Wald stehen und in ihrer Abschiedsnummer murmelnd ein Selbstgespräch führen, und vor Ort befindet sich eine achte Gestalt, die aufmerksam lauscht und die Worte und Gedanken der Verrückten aufzeichnet, in welcher Form sie auch kommen mögen. Letzteres stimmt nicht ganz: Es gibt durchaus eine gesunde Verücktheit, aber auch einen bewussten Geist mit Gespür für Struktur und harmonische Unebenheiten. Die Monologe führen eine Art nach innen gewandte Argumentation, ich suche nach Anhaltspunkten und finde den Text raffiniert getroffen von bestechenden Gesamtbildtexten. Die Sprache spielt und tollt. Fioretos spricht mit schwermütig gerunzelter Stirn in die Idiome hinein, in die er Löcher gehackt hat, und ein Windstoß aus schwarzem Humor wirbelt durch die schneckenförmigen Hohlräume. Der Stil ist eigenwillig und in seiner Bildsprache bisweilen so exakt, dass mir kalte Schauer über meinen schwedischsprachigen Rücken laufen. Sie trifft einen direkt ins Nervensystem!“ – Märit Aronsson, Upsala Nya Tidning

„Fioretos’ Texte erinnern an Samuel Becketts monologische Theaterstücke, sind jedoch wesentlich leichtsiniger und eleganter. Das Motto lautet ‚Wo ein Mensch ist, gibt es ein Problem‛ und soll von Josef Stalin stammen, einem Experten dafür, derartige Probleme im großen Maßstab zu lösen. Der Geist der Auflösung herrscht, legt aber eine ungebrochene Vitalität an den Tag, die sich in ausgeklügelten Bahnen voranwitzelt. Wenn das Klischee, dass sich alles in dieser Prosa in der Sprache abspielt, in den letzten Jahren jemals Gültigkeit besessen hat, dann hier. Und das ist auf schwer zu beschreibende Weise sowohl amüsant als auch stimulierend. Der Glanz der Sprache wirkt frisch poliert, Worte und Sätze sind in einem guten Gleichgewicht und putzmunter. Der Schwermut in traurigen Erzählungen gewinnt niemals die Oberhand über die neugierig aufgerissenen Augen. Das Erlebnis erinnert einen eher an das Lesen einer Partitur als an die Lektüre einiger Erzählungen. Es singt im Innern des Kopfes . . .“ – Lars-Olof Franzén, Dagens Nyheter

„Trotz des düsteren Themas ist es ein Buch, das gut gelaunt geschrieben wurde. Fioretos macht sich außerordentlich gut als spiritueller Aufzeichner des neobarocken Monologs. So gut, dass es eine stellenweise richtig vergnügliche Geschichte geworden ist, auch wenn man sagen muss, das Lachen hat einen speziell ironischen oder vielmehr hohlen Klang. . . .“ – Thomas Götselius, Göteborgstidningen

„Fioretos ist ein extrem bewusst arbeitender Schriftsteller, dessen Kontrolle über die Ausdrucksmittel gerade so diktatorisch und bierernst ist, wie sie sein muss, damit große Komik entstehen kann, wie ein Buster Keaton inmitten einstürzender Häuser stapft Fioretos umher im apokalyptischen Pandämonium des Todesaugenblicks, und zwar mit einem ausdruckslosen Gesicht, das natürlich umso komischer wird, je dramatischer die äußere physische Situation ist.“ – Ragnar Strömberg, Bonniers Litterära Magasin