Berlin über und unter der Erde.

Alfred Grenander, die U-Bahn und die Kultur der Metropole

Information · Klappentext · Vorwort · Inhalt

Information

Aufsätze · Herausgeber · Berlin: Nicolai Verlag, 2006, 360 Seiten mit 300 Bildern · Umschlag und Gestaltung: gewerkdesign, Berlin · ISBN: 3-89479-344-9

Klappentext

Er war der geheime Herr des Berliner Untergrunds. Von der Jahrhundertwende bis Anfang der 1930er Jahre sorgte Alfred Grenander (1863–1931) dafür, dass die aufstrebende Metropole Berlin eine flächendeckende Hoch- und Untergrundbahn erhielt. Er war Architekt, Möbeldesigner und Städteplaner, er war Innenraumgestalter, Kunstgewerbler und Erneuerer. Und er war Schwede.

Mit diesem Buch wird zum ersten Mal ein unbekanntes Stück Berliner Architekturgeschichte aufgearbeitet. Das Werk präsentiert eine Fülle bisher nicht publizierter Dokumente und Zeugnisse. Es vereint reichhaltiges Material zu sämtlichen Bauten Grenanders in Berlin und Umgebung, und es widmet sich der städtebaulichen Aktualität des Architekten, der als deutscher Repräsentant auf der Weltausstellung in St. Louis 1904 als „der Erneuerer der deutschen Kunst“ gefeiert wurde. Das Buch geht auch der Kultur- und Mediengeschichte der U-Bahn nach, die den Wahrnehmungsgewohnheiten der Großstadtmenschen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wie kaum ein anderes Medium einen neuen Takt gab.

Mit Beiträgen von Christoph Brachmann, Dirk Böndel, Alfred Gottwaldt, Durs Grünbein, Falk Jaeger, Sven-Åke Johansson, Jörg Kuhn, Steffie Kuthe, Dorrit Müller, Bitte Nygren, Martin Petsch, Ann Katrin Pihl Atmer, Thomas Steigenberger, Anja Steinhorst und Hanns Zischler sowie Aris Fioretos.

Vorwort

Ein Paar Hände

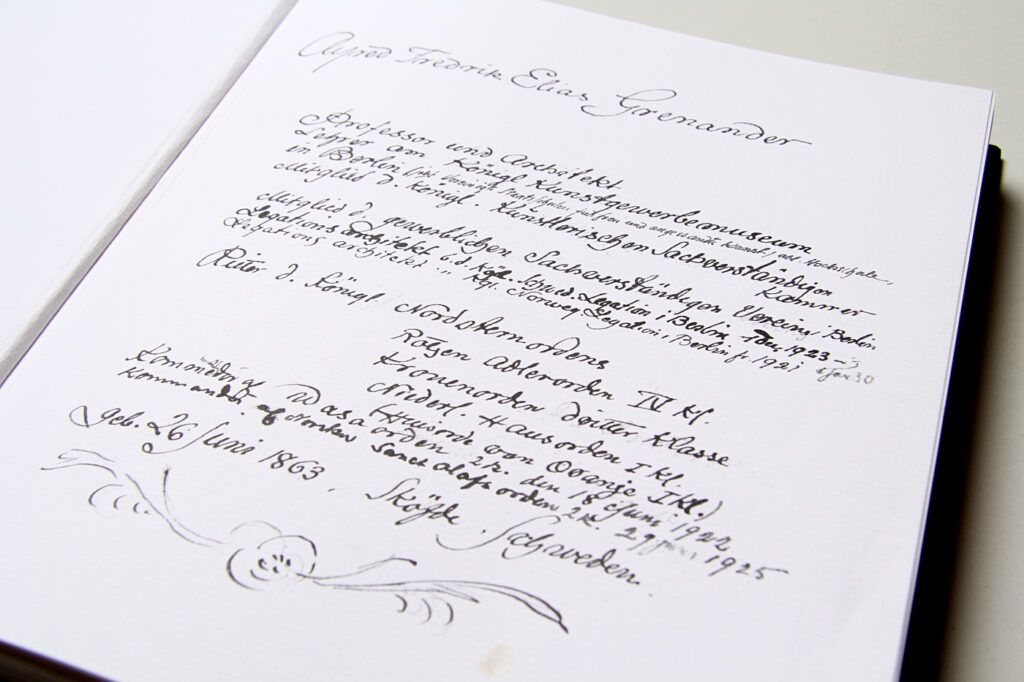

Ein Paar Hände. Manchmal genügt ein Paar Hände. Eingeklebt in die linke untere Ecke auf Seite 18 des „Tagebuchs“ in Wort und Bild, das der Architekt Alfred Grenander während einiger Jahre gegen Ende seines Lebens führte, und das er mit allem Möglichen füllte: von privaten Notizen über Körpergewicht, Gesundheitszustand und Finanzen, kalendarischen Angaben zu Familienmitgliedern, Karriereschritten und Bauaufträgen bis hin zu Todesanzeigen, Inflationswährung und stimmungsvollen Aquarellskizzen. Viele Seiten wurden leer gelassen, manche von ihnen vielleicht aus Gründen des Rhythmus, die meisten jedoch vermutlich in der Absicht, sie später mit einem Inhalt zu füllen, der sich heute nicht mehr rekonstruieren lässt.

Die Hände wurden aus einer größeren Fotografie herausgeschnitten, möglicherweise aus einem Halbporträt. Es scheint, als seien sie ohne Rücksicht auf den Rest der Seite platziert worden, nachlässig ausgeschnitten und schnell hingeklebt. Oberhalb dieser beiden Bildfragmente, in der Mitte der Seite, befindet sich ein Foto eines Tableaus mit vierzehn Einzelporträts. Die Bilder werden von einer mit Tinte geschriebenen Notiz begleitet: „Sköfde 1878“. In der untersten Reihe sieht man drei mehr oder weniger junge Damen, in der darüber vier Schulmädchen. In der dritten Reihe wird ein Paar mittleren Alters von zwei jungen Männern flankiert und ganz oben hat ein älterer Herr einen Hund zu seiner Linken und einen Jungen, der neben einem gestreiften Chaiselongue steht, zu seiner Rechten. Die gegenüberliegende Seite 17 ist leer.

Wer bis zu dieser Seite in Grenanders Tagebuch blättert, findet den Auditeur, Reichtagsabgeordneten und Bankdirektor Alfred Grenander d. Ä., umgeben von Verwandten und Hund. An der Seite der Mutter sitzt der mittlere Sohn Ernst, der später die junge Mary Åwall heiraten und mit ihr eine Tochter bekommen wird, Karin. An der Seite des Vaters steht der älteste Sohn Alfred, zu dieser Zeit noch Oberschüler, doch bald schon gefeierter Architekt, mit dem sich die Schwägerin Mary nach dem Tod vom Bruder Ernst im Alter von nur dreißig Jahren vermählen wird. Gemeinsam werden die beiden eine Tochter haben, Signe. Und in der obersten Reihe ist der Großvater, Pfarrer in der Garnisonstadt mit weniger als zweitausend Einwohnern, umgeben von einem namenlosen Hund und dem jüngsten Sohn der Familie, Henning, der später in der sich um die Jahrhundertwende neu etablierenden Sportart Eiskunstlauf international glänzen sollte.

In seiner zugleich auf Individuen konzentrierten und seriellen Präsentationsform – die persönliche Charakteristika gleichzeitig betont und sie zugunsten allgemeiner, die Familienmitglieder verbindender Züge in den Hintergrund treten lässt – zeigt sich das Porträttableau als Ergebnis seiner Zeit. Es ist schwer, nicht die formale Nähe zu so unterschiedlichen Phänomenen wie Lombrosos Verbrechergalerie, Bertillons biometrischen Typologien oder, warum nicht, zu Warburgs eigensinnigem Bilderatlas Mnemosyne zu sehen. Für sie alle scheint zu gelten: Variationen sollen kartiert, Verwandtschaft soll aufgedeckt werden.

Als Cesare Lombroso im Jahr 1876 seine Studien über den so genannten „Verbrechermenschen“ durchführte, hatte er dabei im Sinn, das letzte zu offenbaren, was den Kriminologen nach damaligem Glauben noch verborgen geblieben war: die Psyche des Verbrechers.Mit Hilfe einer Interpretationstheorie, die zu gleichen Teilen auf Bibelhermeneutik und szientistischem Wunschdenken fußte, sollte das verbrecherische Hirn verständlich gemacht werden. Das Quellenmaterial dazu lieferte die demi-monde der Metropolen, eine untere Welt diesseits des Todes und überall dort zuhause, wo es Bahnhöfe, Fabrikgelände und Armenviertel gab, die von Dieben, Mördern, Hehlern und Zuhältern bevölkert waren. Die diesen Bemühungen zugrunde liegenden anthropologischen Konzepte, mit denen die bis dato groben polizeilichen Arbeitsmethoden verfeinert werden sollten, basierten auf der Annahme, asoziale Elemente gehörten nicht der Vorderseite der Gesellschaft an. Zu dieser Halbwahrheit wurde eine weitere gefügt: Wenngleich die Delinquenten sich in für den Durchschnittbürger unzugänglichen Regionen aufhielten, so waren sie deshalb noch lange nicht abwesend. Mit einer hinreichend feinen Methode konnten die Spuren ihres Vorgehens gelesen werden. Gestützt auf die Typenlehren früherer Epochen und neueste Erkenntnisse der Phrenologie versuchte man ein Register zu konstruieren, mit dessen Hilfe sich die Typologie der Verstoßenen feststellen ließe. Die polizeilichen Ermittler führten das Werk fort, von dem die Seelenjäger der mittelalterlichen Kirche abgelassen hatten. Sie wurden Hermeneutiker des Bösen, versiert im Alphabet des Abwesenden.

Lombrosos Versuch, die verbrecherischen Elemente „zu sammeln, vergleichen und zu ordnen“, setzte voraus, dass Kriminalität auf eine bestimmte – und der Erkenntnis zugängliche – Art und Weise kodiert war. Mit den richtigen Deutungsmethoden sollte man aus dem Antlitz des Taschenspielers oder Mafiamitglieds Tatmotive und Neigungen ablesen können. Das Ziel war, endlich die Formeln hinter den Formen aufzudecken. (Die Lesetechnik wurde nach und nach verfeinert und bald auch auf den übrigen von der bürgerlichen Norm abweichenden Personenkreis angewendet: Genies, Homosexuelle und Revolutionshelden.) Mit der wachsenden Bedeutung, die das Sammeln von Zeichen, deren Deutung und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen erfuhr, wandelte sich die Kriminologie von einem empirischen zu einem theoretisch ausgerichteten Wissensfeld. Nun sollte nicht mehr ein reines Verbrecherregister organisiert werden, das einen Überblick über die Taten der Diebe lieferte (eine rein archivarische Aufgabe, die genau so viel Aktualität bot wie eine Zeitung vom Vorjahr), sondern vielmehr sollte nun eine Sammlung grundlegender Formeln Vorhersagen über zukünftige Verbrechen ermöglichen – und sie somit zu verhindern helfen.

Den Durchbruch brachte Alphonse Bertillon, nachmaliger Leiter des polizeilichen Erkennungsdienstes in Paris und Sohn eines berühmten Statistikers, als er Ende der 1870er Jahre damit begann, inhaftierte Individuen systematisch zu dokumentieren. Mit Hilfe seiner fotografischen Technik konnten Lombrosos Verbrechergalerie und die atavistischen Methoden der älteren Kriminologie durch weniger brutale Methoden ersetzt werden. Bertillon entwickelte ein Verfahren, später als „Bertillonage“ bezeichnet, das davon ausging, dass elf Längenmaße unterschiedlicher Körperteile ausreichten, um mit annehmbarer Wahrscheinlichkeit die „anthropometrische“ Einzigartigkeit eines Individuums zu bestimmen – vorausgesetzt, die Maße wiesen lebenslange Konstanz auf, denn sonst konnten sie von besonders durchtriebenen Ganoven verfälscht werden.

Doch er begann auch damit, Porträtfotos zu zerschneiden. Für die Fotos, die zu jener Zeit den Formularen der Pariser Präfektur beigefügt wurden, existierte keine Norm. So enthielt das Polizeiregister sowohl Bilder im Profil und Halbprofil als auch solche, die von vorne aufgenommen waren oder in Umgebungen, die alles andere als neutral waren. Bertillon standardisierte das Verfahren. Das kriminelle Element wurde vor einem genau markierten Koordinatensystem platziert, das die Bestimmung der anthropometrischen Verhältnisse der Körperteile zueinander ermöglichte. Eventuelle Besonderheiten wurden notiert, die Augen- und Haarfarbe entsprechend einer festgelegten Terminologie beschrieben. Indem das stark variierende Äußere in seine Bestandteile aufgespaltet wurde, konnte somit die menschliche Vielfalt diszipliniert werden.

Auch Aby Warburgs groß angelegter, nie fertig gestellter Bilderatlas Mnemosyne kann als Reaktion auf eine immer unübersichtlichere mediale Situation gedeutet werden, die nach einer systematischen mnemotechnischen Kartierung rief – wenn verlässliche Lehren und Schlussfolgerungen weiter möglich sein sollten. Mnemosyne war der Deckname für eine Reihe von Tafeln, die die Funktion „antiker Ausdruckswerte“ bei der Darstellung von „bewegtem Leben“ in der europäischen Renaissancekunst anschaulich machen sollten. Übergeordnete Begriffe wie „Aufteilung der Hand“, „Griff zum Kopf“ oder „Schwur und Schilderhebung“ weisen jedoch auf eine inhaltliche Spannweite hin, die zwar kunsthistorisch bedingt sein mochte, die sich jedoch keineswegs auf die klassische Bilderwelt begrenzen lässt. Hier kommen auch ausgeschnittene Zeitungsillustrationen und auf Toilettenpapier gedruckte Reklame zur Anwendung. So deutet beispielsweise das Bild von Kardinal Maffis Besuch der Fiat-Werke in Turin im Juni 1929 eine Kopplung zum Thema „Geistliche Macht unter Verzicht auf weltliche“ an, wenn es neben Fassadenbilder des Petersdoms und weitere Fotos gestellt wird, die die Unterzeichnung der Verträge zwischen Mussolini und Pius XI. im Februar 1929 dokumentieren.

Spuren dieser übergreifenden ästhetisch-philosophischen Fragen, die die Bedeutung von Bildern, den historischen Hintergrund bestimmter Stilelemente und Errungenschaften der Medien und Kulturtechniken betreffen, finden sich in Grenanders Tagebuch kaum. Doch durch seinen heterogenen Charakter – wo sich Wort und Bild, Privatleben und Öffentlichkeit, das Fertiggestellte und das Imaginierte oder sogar Phantasierte auf engstem Raum begegnen – ist es ein sprechendes Beispiel für die um die Wende zum 20. Jahrhundert zunehmend praktisierte cut and paste-Technik. Sie war eine Antwort auf die Entstehung urbaner Massenmedien, den oftmals widersprüchlichen Informationsfluss und die daraus resultierende Unübersichtlichkeit. Das Tagebuch ist zugleich Atelier, Werkstatt und Seelenlaboratorium, manchmal auch Blumengeschäft, Zeitungsarchiv und protestantischer Beichtstuhl. Hier ist Material versammelt, das aus unterschiedlichsten Quellen stammt, dazu gesellen sich Ansätze von Stammbäumen, Augenblicke der Selbstbesinnung, ausgeschmückte und atmosphärische Zeichnungen in zarten Farben. Kurzum: Grenanders Tagebuch ist ein Aggregat.

Seiten wie 17 und 18 können wohl kaum als Bemühen interpretiert werden, im Stil von Warburgs Mnemosyne ein Phänomen wie „Andachtsbild“ mit Hilfe von Porträts aus dem „Norden“ zu untersuchen. Man darf annehmen, dass Grenander ebenso wenig einen bestimmten Verbrechertyp kartieren oder eventuellen Unterschieden zwischen Genie und Wahnsinn auf die Spur kommen wollte. Gleichwohl machen zwei Aspekte der Bildkomposition seine Vorgehensweise interessant, wenn man sie im Lichte der um die Jahrhundertwende unternommenen Versuche sieht, die menschlichen Erscheinungsformen zu typologisieren, sichtbare Verwandtschaftsbeziehungen und unsichtbare Verbindungen aufzuzeigen, Ähnlichkeiten, Variationen und Kontraste zu suchen.

Die einzelnen Porträts des Familienbildes geben unterschiedliche Antworten auf ein und dieselbe Frage: Was tun mit den Händen?Sämtliche Bilder sind Brustbilder, und mit Ausnahme der drei obersten – Hund, Pfarrer, Junge – sitzen oder stehen alle Personen an einem Sessel. Einige verschränken die Arme, andere lassen die rechte Hand auf der Armlehne ruhen und legen die linke in den Schoß, manche verbergen die eine Hand und zeigen die andere. Die Posen sind ungezwungen, aufmerksam und konventionell, von Geschmack und Stand der Technik vorgegeben, die die der Porträtfotografie jener Zeit prägen. Sie streben nicht so sehr danach, individuelle Besonderheiten hervorzukehren, sondern wollen durch die Gestik und Körperhaltung Zusammengehörigkeit betonen. Jeweils für sich genommen, zögen die Posen keine besondere Aufmerksamkeit auf sich, doch in ihrer Kombination ist das ähnliche Spiel mit den Händen, den gekreuzten oder übereinander gelegten Armen auffallend. Roland Barthes hätte diese Variationen vermutlich als einen Ausdruck des „studiums“ betrachtet: „eine Art allgemeiner Beteiligung, beflissen zwar, doch ohne besondere Heftigkeit“. Die Bildunterschrift „Sköfde 1878“ – ein Ort und eine Jahreszahl, in Tinte verewigt – ist alles, was das Tableau benötigt, um die Anpassung an eine allgemein vorherrschende Norm zu signalisieren.

Und die beiden ausgeschnitten Hände unten in der linken Ecke? Könnten sie das sein, was Barthes im Gegensatz zum „studium“ als „punctum“ bezeichnet – das Element, das selbst „wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervorschießt“, um den Betrachter „zu durchbohren“? Sind sie ein Beispiel der seltsamen Umstände, die uns dazu bringen, bestimmten Details auf Kosten anderer mehr Aufmerksamkeit zu schenken und uns „getroffen“ zu fühlen? Bei genauerer Betrachtung der beiden Bilder sieht man, dass sie mit Bedacht zugeschnitten und platziert wurden. Die Formen verjüngen sich in horizontaler Richtung, als ob man sie aus derselben, leicht schrägen Perspektive sähe wie die abgebildeten Körperteile. Mit ihren dunklen Schattierungen auf weißem Grund erinnern sie ein wenig an zwei Fensterscheiben. Wenn es nur darum gegangen wäre, die Form dem Inhalt folgen zu lassen, könnte man meinen, dass Grenander die Hände nicht auseinander geschnitten hätte, sondern sich für die Beibehaltung des Mittelteils entschieden hätte (Frackaufschlag, Westenkante, vielleicht eine Uhrkette). Doch dann wäre die Unterteilung, die zwischen den Personen des Familientableaus vorgenommen wird, hier nicht bei ein und demselben Individuum wiederholt worden. Stattdessen überträgt er den seriellen Charakter der Familiengalerie auf die ausgeschnittenen Hände – um in dem Moment, in dem er sie ihrer Individualität beraubt, er die Aufmerksamkeit auf ihre Besonderheit zu lenken.

Die Anordnung der fragmentarischen Körperteile auf der Seite erklärt sich wahrscheinlich durch die Personen der Familiengalerie. Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass alle Porträtierten den Blick nach rechts wenden, schräg nach unten und aus dem Bild heraus – nicht direkt auf, aber in die ungefähre Richtung der ausgeschnittenen Hände. Beide Hände ruhen auf Armlehnen. Doch wo die rechte frei verweilt, mit fallenden Fingern, umfasst die linke die Lehne. Die zum Nachdenken anregenden Gebärden strahlen zugleich Tatkraft und Ruhe, Bereitschaft und Wachsamkeit aus. Anzugärmel und Hemdaufschlag verraten, dass es sich um einen Mann handelt. Der rechten Hand fehlen Accessoires, wohingegen die linke einen Ring trägt, der nicht auf dem Ring-, sondern auf dem kleinen Finger sitzt.Dennoch ist es denkbar, dass es sich um einen Ehering handelt, der einem in die Jahre gekommenen Mann nicht länger passt; dessen Finger womöglich nicht mehr so schmal sind wie vor fast drei Jahrzehnten, als der Ring gefertigt wurde. Auf alle Fälle zeigen die Manschetten und die gepflegten Hände, dass es sich einen Herrn handelt, der seine bürgerliche Existenz gesichert weiß. Darüber hinaus sagen uns die Bilder etwas, das wir eigentlich schon längst wissen: Dies sind dieselben Hände, die das Material ausgeschnitten und eingeklebt haben. Deutlicher kann der Verweis auf die eigene Praxis kaum demonstriert werden, ohne dabei den Zeigefinger zu heben.

Oberhalb der größeren Hand und seitlich neben der kleineren hat Grenander mit Bleistift hinzugefügt: „1924“ beziehungsweise „Stockholm“. Die Angabe schafft einen zeitlichen Zusammenhang, dessen Betonung in der seiner Absicht lag. Zwischen den Aufnahmen der Familienmitglieder, bei denen er als Fünfzehnjähriger noch in die familiären Inszenierung der generellen Eigenschaften und Gesten eingeschlossen ist, und den in hohem Maße individualisierten und zugleich fragmentarischen Händen liegt eine lange und illustre Karriere. Als das spätere Bild aufgenommen wird, ist Grenander nicht nur einundsechzig Jahre alt, Familienvater und Großvater, sondern auch Professor und angesehener Architekt mit internationalem Ruf und einer Reihe bekannter Werke hinter sich.

In demselben Jahr, als die Porträtgalerie entsteht, 1878, verlässt der Oberschüler sein Zuhause in Västergötland und zieht zu seinem Vater nach Stockholm, dessen Reichstagsmandat ihn zwingt, sich für längere Zeit in der Hauptstadt aufzuhalten. Im Herbst 1881 schreibt er sich an der Baufachschule der Technischen Schule ein. Als Beruf gibt er „Maurer“ an. Vier Jahre später verbringt er ein Jahr als Gasthörer an der Königlich Technischen Hochschule. Und im Jahr darauf reist er mit seinem Vater nach Deutschland, wo er seine höheren Studien an der Technischen Hochschule im damaligen Charlottenburg fortsetzen wird. An dieser Stelle endet der schwedische Teil von Grenanders Karriere. Bevor sie eigentlich begonnen hat.

Der Umzug nach Berlin führt dazu, dass er ein „deutscher“ Architekt wird. Als man später die schwedische Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts schreibt, wird Grenander nicht wie Zeitgenossen wie etwa Ferdinand Boberg und Erik Lallerstedt in den Kanon aufgenommen. Sicherlich nahm er an Wettbewerben in Schweden teil und entwarf Wohnhäuser, Einrichtungen und Möbel für schwedischen Gebrauch, doch es ist fraglich, ob man sich nördlich von Falsterbo an ihn erinnert. Bald beginnt er, an der Kunstgewerbeschule in Berlin zu unterrichten. Er macht sich einen Namen als Erneuerer der Innenarchitektur und nimmt in dieser Eigenschaft als Repräsentant Deutschlands an der Weltausstellung in St. Louis 1904 teil, wo er als „der große Erneuerer der deutschen Kunst“ gefeiert wird. Schon im darauf folgenden Jahr liefert Grenander einen ersten Vorgeschmack auf jenes Gesamtkunstwerk, für das er mit der Zeit berühmt werden sollte. Dem Charlottenburger U-Bahnhof, der heute Deutsche Oper heißt, wird als erstem eine geschlossene Gestalt verliehen, bei der die Aufteilung zwischen den über- und unterirdischen Bereichen nicht so deutlich vorgenommen wird wie zuvor. Zudem verbinden sich Elemente des Jugendstils ungezwungen und natürlich mit ingenieurstechnisch bedingten Eisenkonstruktionen.

Mit der Zeit sollte Grenander zum geheimen Herrn des Berliner Untergrunds werden. Als Architekt war er bei der Hochbahngesellschaft angestellt und verantwortete rund siebzig der Hoch- und Untergrundbahnhöfe, die in der schnell wachsenden Metropole zwischen 1902 und 1930 entstanden – von denen heute noch etwa die Hälfte besteht. Wenn Grenander für etwas berühmt ist, so für diese durchkomponierte Bahnhofsarchitektur, die in manchen Fällen noch in der Originalform besteht. Mit der diplomatischen Übertreibung, die vielleicht nur in einem Vorwort dieser Art erlaubt ist, könnte behauptet werden, dass Berlin, das erst 1920 jene Proportionen erhielt, für die es heute bekannt ist, sein schnelles und stilvolles Zusammenwachsen einem Schweden zu verdanken hat.

Wer heute in der Stadt die U-Bahn nimmt, begibt sich auf Grenanders Spuren: Gesundbrunnen, Rosenthaler Platz, Alexanderplatz, Nollendorfplatz, Wittenbergplatz, Ruhleben, Ernst-Reuter-Platz, Olympiastadion… Wenn man an einer der zentraler gelegenen Stationen – zum Beispiel Klosterstraße – eine U-Bahn nimmt und aus der Stadt hinausfährt, etwa in Richtung Krumme Lanke im Südwesten, begibt man sich auf eine Zeitreise für den (zumindest aus dieser Perspektive) bescheidenen Fahrpreis. Je länger die Reise dauert, desto weiter wird man sich in die Zukunft begeben. Die früheren Stationen tragen noch Züge der Nationalromantik und des Klassizismus oder zeichnen sich durch die üppig verwendeten Linien und floralen Formen des Jugendstils aus. Die jüngeren Stationen hingegen prägen die klaren Stilelemente der Ingenieurskultur und Konstruktionen, die an das Bauhaus denken lassen.

Doch Grenander machte sich nicht nur als Architekt einen Namen. Er entwarf auch U-Bahnwaggons, deren Form und Ausgestaltung an die Arbeiten von Bram van Velde erinnern mögen; er war als Möbeldesigner und Stadtplaner tätig; er war Einrichtungsgestalter und Kunsthandwerker. Sein Zeitgenosse Karl Scheffler kommentierte Grenanders Einsatz als U-Bahnarchitekt und charaktierisierte ihn als einen „Arbeiter im Dienste einer mächtigen Lebensprosa, die sich überall zwar mit der Kunst berührt, nirgends aber Kunst ist“. Man dürfte davon ausgehen, dass Grenander die Worte als ein Kompliment auffasste. Denn unabhängig von seinem Wirkungsfeld scheint er stets danach gestrebt zu haben, das Einzigartige mit dem Allgemeingültigen zu verbinden. Den eigenen Willen zur Kunst stellte er nicht auf Kosten des praktischen Nutzens in den Vordergrund, doch zugleich wurde ein stilvolles Detail nie für ein schablonenartiges Gestaltungselement geopfert. Grenander bleibt ein Prosaist der Architektur: sachlich, gewissenhaft und handwerklich geschickt, bedacht auf funktionierende Verbindungen und großen Gesten abgeneigt. Fast alles, was er in die Hände nahm, zeichnet sich durch eine ungewöhnlich geglückte Verbindung von Ruhe und Bewegung, geschickt inszeniertem Licht und klug eingefügten Schatten aus, durch augenfällige, doch nie störende Farben und sorgfältig ausgewählte Materialien, Kühle, Intelligenz und Aufmerksamkeit. Scheffler: „in der Hand eines für solche Aufgaben besonders geeigneten Arbeiters sind Architektur und Technik eins geworden“.

Zwischen „Sköfde 1878“ und „Stockholm 1924“ tritt das Familienmitglied Alfred in den Hintergrund und der Architekt Grenander hervor.Aus den Möbeln, Einrichtungen und U-Bahnwaggons, Bahnhöfen, Fabriken und Gebäuden, die bis zu seinem Tod im Juli 1931 entstehen, sprechen Besinnung, Anmut und Funktionalität.

Der Mann hinter diesen Werken will nicht unnötig hervortreten. Der Mann, der im Hintergrund bleibt und nur seine Hände vorzeigt, wählt den Untergrund als seinen Ort. So wie die ausgeschnittene Hände im Tagebuch funktionieren auch die U-Bahnhöfe der neuen Metropole: als diskrete Erscheinungen individueller Raumgestaltung. An diesen Knoten im allgemeinen Verkehrsnetz – gleichzeitig Bedingung und Unterbrechung des Transports – verdichten sich die ansonsten anonymen oder verborgen Kommunikationslinien der Stadt. In ihrer abgewogenen Balance zwischen Nützlichkeit und Raumerlebnis, in der offensichtlichen Liebe zu Details gibt sich Grenander hier zu erkennen. Die beiden Hände auf Seite 18 des Tagebuchs, so suggestiv in ihrer Ruhe, deuten auf seine Verhaltensweise. Sie wollen für sich gesehen werden, und dennoch in einem Zusammenhang, der zugleich intim und weiter, persönlich und öffentlich, ist. Mit ihnen werden Entwürfe angefertigt, entstehen Gebäude und werden soziale Welten errichtet, die von derselben stilvollen Diskretion geprägt sind. Nach mehr braucht ein Architekt nicht zu streben. Grenander wusste das. Manchmal reicht es, ein Paar Hände zu sein.

*

Die Ausstellung Berlin über und unter der Erde, die vom 14. November 2006 bis zum 30. April 2007 im Deutschen Technikmuseum gezeigt und anschließend vom 13. September bis zum 11. November 2007 im Architekturmuseum in Stockholm zu sehen sein wird, präsentiert erstmalig ein wichtiges Stück Architekturgeschichte. Sowohl die Ausstellung als auch dieses begleitende Buch beinhalten eine große Menge bislang unbekannter Dokumente und Zeugnisse. Hier werden Grenanders Bauten in Berlin und Umgebung vorgestellt sowie das Sommerhaus, das er 1907 im südschwedischen Falsterbo erbauen ließ. Das Buch schildert eingehend, wie „ein Schwede Berlin erbaute“ (Brachmann, Kuthe, Petsch, Steigenberger) und horcht dem Echo in der Londoner U-Bahn nach (Weber). Es zeichnet Grenanders schwedische Wurzeln im Lichte seines Tagebuchs nach (Pihl Atmer) und nimmt uns mit zu einem Rundgang entlang der Adressen, an denen Grenander während seiner Berliner Jahre wohnte (Gottwaldt). Die Unterscheidung der Ebenen unter und über der Erde, von Architekten mit +1 und -1 gekennzeichnet, wird anhand zweigeteilter Postkarten von U-Bahnhöfen beleuchtet, die besonders bis zum Ersten Weltkrieg beliebt waren (Steinhorst). Dem Widerhall urbaner Fortbewegungsmittel in Medien wie Film und Literatur wird nachgehorcht (Müller, Zischler). Ferner wird die Gedenktafel porträtiert, auf der im U-Bahnhof Klosterstraße an Grenander erinnert wird (Kuhn), sein durchdachter Einsatz von Farbe im öffentlichen Raum besprochen (Brachmann) und der Stil des Stahls und des Steins untersucht (Jaeger).

Ein umfassender Katalog stellt fünfzig der wichtigsten Werke Grenanders vor (Brachmann et alii) und ein abschließendes Verzeichnis listet die bis heute bekannten Arbeiten aus seiner Hand auf (Steigenberger). Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wird eine musikalische Komposition uraufgeführt und im Folgenden dokumentiert (Johansson). Drei für diesen Band verfasste Gedichte stellen Bezüge zur Gegenwart her (Grünbein).

*

Die Verantwortung für ein Projekt dieser Art trägt sich am besten, wenn sie auf mehrere Schultern verteilt ist. Der Herausgeber freut sich, abschließend viele hilfreiche Hände drücken zu dürfen.

Dank an die Beitraggeber des Buches: Christoph Brachmann, Alfred Gottwaldt, Durs Grünbein, Falk Jaeger, Sven-Åke Johansson, Jörg Kuhn, Steffie Kuthe, Dorit Müller, Martin Petsch, Ann Katrin Pihl Atmer, Thomas Steigenberger, Anja Steinhorst, Ulrike Weber, Hanns Zischler sowie die vielen Mitverfasser des Werkkatalogs, deren Namen auf Seite XX zu finden sind. Dank auch an Jens Imig, Christine Kitta und Birgit Schlegel vom Atelier Gewerk, die nicht nur die Ausstellung, sondern auch sämtliche Drucksachen einschließlich dieser gestaltet haben. Ohne die Kuratorin Anja Steinhorst und Alfred Gottwaldt hätte es keine Ausstellung gegeben, ebenso wenig ohne die Direktoren des Deutschen Technikmuseums in Berlin und der Architekturmuseums in Stockholm: Dirk Böndel und Bitte Nygren. Ein Dank an alle vier.

Eine große Hilfe waren all jene Personen, Archive und Institutionen in Schweden und Deutschland, die ihre Sammlungen geöffnet, Dokumente und Objekte für die Ausstellung zur Verfügung gestellt haben. Dank an Barbara Löwenhielm und Jackson Design AB (beide in Stockholm), Dierk Lawrenz (Handeloh), Michael Otto (Guben) und Wolfgang Dieter Richter (Winkelhaid), sowie Alfred Gottwaldt, Karl-Heinz Kemnitz, Axel Mauruszat und Erhard Schulz (alle in Berlin). Danke auch an das Bundesarchiv (Koblenz), an das Deutsche Museum (München), die Hamburger Hochbahn, das Siemens-Archiv (München) und das Stadtarchiv Halle (Saale) sowie an die Arbeitsgemeinschaft Berliner U-Bahn e.V., das Archiv der Universität der Künste, die Bauämter, die Berliner Verkehrsbetriebe, das Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, das Historische Archiv des Deutschen Technikmuseums, das Keramik-Museum, das Landesarchiv, das Stadtmuseum und das Werkbundarchiv/Museum der Dinge (alle in Berlin).

Ein vielseitiges Projekt wie dieses erfordert Ressourcen, nicht zuletzt finanzielle. Mittel wurden uns auf überraschend enthusiastische und großzügige Weise von unserem Hauptsponsor Vattenfall Europe AG zur Verfügung gestellt. Dazu kam bedeutende und hochwillkommene Unterstützung von der Kulturstiftung des Bundes (Halle), der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung (München), der Ikea-Stiftung (Hofheim-Wallau) und der Knorr-Bremse AG (München). Ein besonderer Dank geht an Mats Fagerlund und Hans-Jürgen Cramer (Vattenfall Europe), an Hortensia Völckers und Friederike Tappe-Hornbostel (Kulturstiftung des Bundes), an Joachim Fischer (Ernst-von-Siemens-Kunststiftung) und an Peter Takacs (Ikea-Stiftung).

Der Herausgeber hat sich über Kooperationen in Nah und Fern glücklich schätzen können. Dank des Fotografen Markus Hilbich hat das reiche Material in Bildform dokumentiert werden können. Die Mitarbeiter des Nicolai Verlags – Hans von Trotha, Susanne Boger, Susanna Eichler, Antonia Meiners und Alexandra Stender – haben dafür gesorgt, dass das Buch mit einer Umsicht gestaltet wurde, an der Grenander seine Freude gehabt hätte. Tryggve Carlsson vom Carlssons Förlag machte daraus eine ebenso schöne schwedische Ausgabe. Per Holmer und Lena Samuelsson übersetzen Texte ins Schwedische, Kerstin Poehls und Grit Thunemann Texte und Dokumente ins Deutsche – allesamt unter Zeitdruck. Milena Gregor von den Freunden der Deutschen Cinemathek war glücklicherweise der Meinung, dass eine Reihe von Filme mit der U-Bahn in der Hauptrolle in ihrer Regie gezeigt werden sollte. Hans-Christian Kaiser, bei den Berliner Verkehrsbetrieben für die U-Bahn zuständig, war unermüdlich in seiner Unterstützung. Ephraim Gothe von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin stellte zu strategischen Zeitpunkten diskrete Hilfe zur Verfügung. Und auf die Kollegen vom Palace Hotel und von der AG City West – Kurt Lehrke, Jennifer Bollow, Jenny Kirchhoff, alle in Berlin – konnte man zählen, wenn es gebraucht wurde. Und es wurde gebraucht.

Am Beginn dieses Projekts gaben Tamar Akilic, Carl Tham och Mathias Weiter willkommene Anregungen. Ohne Kerstin Poehls och Grit Thunemann von der Schwedischen Botschaft wäre die Durchführung nicht nur bedeutend schwieriger, sondern auch bedeutend langweiliger geworden. Und ohne Frau Barbara Löwenhielm, Enkelin Alfred Grenanders, hätten erhebliche Teile dessen, was auf den folgenden Seiten zu sehen sein wird, niemals einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden können. Ein ganz besonderer Dank geht an sie und ihre Familie. Durch ihre Hilfe wurde deutlich, dass die Berliner U-Bahn ganz unerwartet auch im östlichen Stockholm und im westlichen Falsterbo Stationen hat.

Berlin, im September 2006

Seiten 11–23. Aus dem Schwedischen von Kerstin Poehls.

Inhalt

Berlin zwischen damals und heute

Dirk Böndel 7

Ein unbekanntes Kapitel Baugeschichte

Bitte Nygren 8

Ein Paar Hände. Vorwort

Aris Fioretos 10

Untergrundbahn

Durs Grünbein 25

Ein Schwede baut Berlin

Christoph Brachmann, Steffi Kuthe, Martin Petsch, Thomas Steigenberger 26

Building the Tube

Ulrike Weber 88

Alfred Grenanders Tagebuch und seine schwedischen Wurzeln

Ann Katrin Pihl Atmer 96

Grenanders Berliner Adressen

Alfred Gottwaldt 112

Ansichtskarten von Untergrundbahnhöfen

Anja Steinhorst 128

Realito

Durs Grünbein 138

Momentaufnahmen

Hanns Zischler 140

Faszination des Untergrunds

Dorit Müller 146

Die Gedenktafel im U-Bahnhof Klosterstrasse

Jörg Kuhn 170

Bayerischer Platz

Durs Grünbein 178

Der Stil des Stahls und der Stil des Steins

Falk Jaeger 180

Farbe im Raum – Farbe im Stadtraum

Christoph Brachmann 190

Der Grenaphon

Sven-Åke Johansson 214

Katalog zu den Werken von Alfred Grenander

Christoph Brachmann et alii 216

Verzeichnis der Bauten Alfred Grenanders

Thomas Steigenberger 332

Literaturverzeichnis 346

Autorinnen und Autoren 356

Bildverzeichnis 358