Den grå boken

(Das graue Buch)

Information · Klappentext · Auszug · Rezensionen · Links

Information

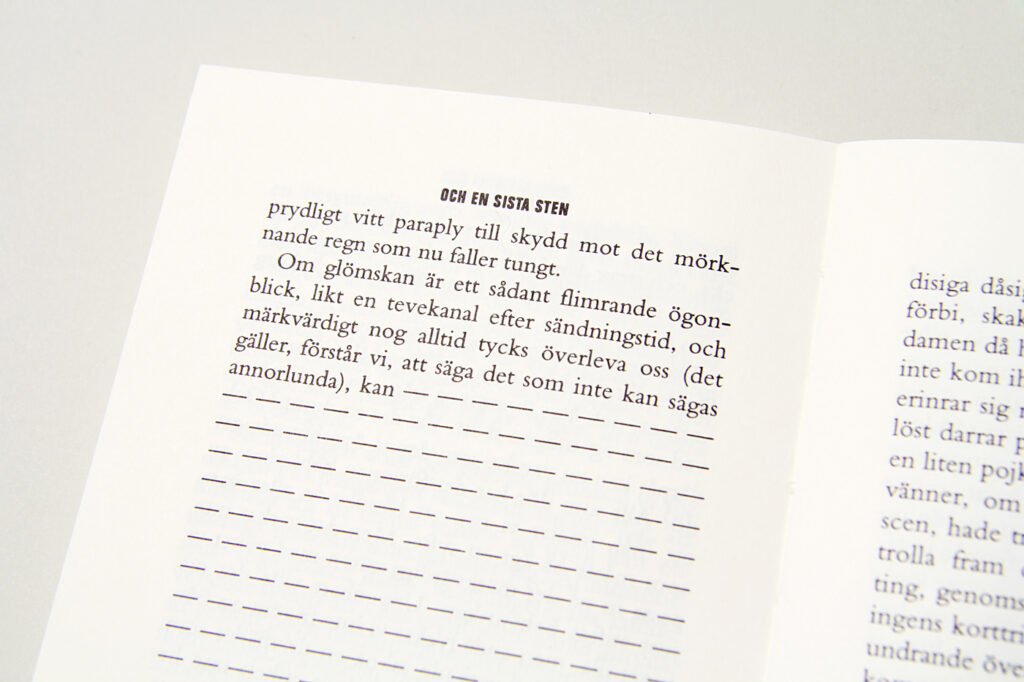

Essay · Auf Schwedisch · Stockholm: Norstedts, 1994, 244 Seiten · Auf Englisch in der Übersetzung des Autors: The Gray Book, Stanford University Press, 1999 · Umschlag und Gestaltung: Anton Seidl · Übersetzung vorhanden · Deutsche Rechte frei · ISBN: 91-1-941041-1

Klappentext

Das graue Buch erschafft sich sein eigenes Genre. Geschrieben mit Bleistift liefert es Beispiele dafür, wie eigenartig Literatur sein kann. Zu gleichen Teilen Erfindung und Auslegung enthält das Buch einen mit der Zeit immer eigensinnigeren Essay über „Grauzonen“ in der „grauen Literatur“, sowie deren Verhältnis zu den vier Elementen. Eigenmächtig entfernt es sich allerdings von der Tradition und so wird in seiner Darstellung Wasser stattdessen zu Tränen, Feuer zu Rauch, Erde zu Körnigkeit und die Luft zu Wolken.

Was das Buch beschreibt, lebt jedoch unter ständiger Bedrohung. Die sterblichen Überreste des Bleistifts können jederzeit ausgewischt werden; im Reich der Radierungen lebt das Gesagte in der Gestalt von Spukgestalten weiter, gezeichnet wie auf die Innenseite von Lidern. Diese Fantome scheinen mehr und mehr die Darstellung heimzusuchen, die eine fantastische Prägung annimmt. Immer mehr lässt sich Das graue Buch wie eine als Spukgeschichte geschriebene Poetik lesen, und am Ende herrscht Ungewissheit darüber, ob es nicht von einer anderen, unsichtbareren Hand verfasst wird, die über das Gesagte mit dem Bedürfnis des Sterbenden bestimmt, die Scherben eines entfliehenden Lebens zu sammeln.

Auszug

Ergrauen ist ein Akt des Verschwindens: Wenn die kristallene Kruste von Fensterscheiben gewischt wird oder die Nadel des Plattenspielers mit einem satten Quietschen gefolgt von einem jaulenden Ton aus ihrer hohlen Rille abgleitet (ehe sie auf einer rotierenden Insel aus Papier landet); wenn Wind unseren Regenschirm mit einer Begeisterung so plötzlich wie ein Stromstoß packt oder Münzen in staubige Winkel rollen, sich kreiselnd in gedämpfter Dunkelheit zur Ruhe bettend; wenn sich Schatten vermischen und Gase auflösen; wenn schläfriger Schotter mit gelenkiger Luft wirbelt, Rauch sich vom Feuer befreit, oder Teppiche mit erstickter Wut geklopft werden; wenn kalte Luftzüge an Februarmorgen Schlafzimmer mit sauberen Stößen erfrischen; wenn Rollos aus Regen – diese trauergestreiften Gewänder – sich vorbeischieben wie Pappkulissen auf einer Bühne; wenn es beginnt früh zu sein und wenn es anfängt, spät zu werden; wenn die Katze, eingeweiht in Mysterien einer anderen Ordnung, die trägen Schneeflocken vor dem Fenster verfolgt oder unsere Hand ungeduldig durch die Radiosender dreht, nur um statische Echos freizusetzen, die mit enthusiastischer Leblosigkeit im weiten metallischen Inneren zurückprallen... eine Leere endlosen Verlautens... ja... aber auch ein Flirren aus grauer Nichtigkeit... Denn Grau ist, wenn Worte ineinander gleiten, und Grau ist die opulente Leere, die wir erfahren, wenn wir sachte in ihrem schwirrenden Gewirr versinken.

Also muss Grau auch sein, was wir hören, wenn wir aufmerksam „Lärm, Tön und süßen Liedern“ lauschen, diesen kristallinen Behälter aus Äther, so unvergesslich zusammengefasst in Der Sturm, ganz Timbre, Ton und Freude: Zum Beispiel der zwitschernde Laut unseres Messingschleifers, wenn er sich schlaksig am gelben Anstrich und süßen Holz labt, gehalten in Händen, die nicht weniger hager, Holzkohlenstaub und Späne, stumm trudelnd in ätherische Nichtexistenz auf jenem Weg, den wir alle gehen müssen; oder die Stille ängstlicher Schritte, wacklig wie Gelee, auf Türschwellen zögernd wie Atemzüge, gefangen im letzten Moment; quietschende Böden oder das plötzliche Gezänk und Gelärm, wenn Pause/Zauber/Ruhe vorüber sind; das rauhe Räuspern von Kehlen oder das trockene Schnaufen der Ohnmacht, wenn Staubsauger an widerborstigen Teppichen festhängen; das stete Geplapper von Besetztzeichen, wie nur Telefone es von sich geben, knackende Heizungen, oder das kalte Klirren von Schlüsseln in Manteltaschen, an entlegene, und dennoch immer noch eisige Erinnerungen gemahnend... All diese luftigen Launen, klar und trügerisch, gehören auch zu dem, was Worte tun, wenn man in Worten versinkt. Silben können sich ändern, obwohl die Buchstaben gleich bleiben; Bedeutungen mögen sich verändern und verblassen, verlöschend wie Straßenlaternen, ohne dass die Arten des Sprechens ihrem Beispiel Folge leisteten; und auch Gebote können an neuer Schärfe gewinnen, während Reichweite und Ziel gleich bleiben... So grau... Ja, wenn Grau uns abgleiten lässt in jene Welt im Innern der Worte, klickend und glitzernd wie die winzigen Räder einer Uhr in ihrem Gehäuse aus Glas und Emaille, wird Willkür Wahl mimen und Fluss das Maß aller Dinge sein.

Was heißt, dass Grau nicht nur Übergang, Umkehr oder Umwandlung ist, sondern auch das klapprige Skelett, das störrisch verharrt, wenn Sinn und Verstand sich aufgelöst haben, Fett und Fleisch vergangen sind, und allein Knochen und Unverwüstlichkeit bleiben, was sie immer gewesen... Denn Grau ist auch das Gerippe endlicher Dinge. Ist es somit sowohl Handlung als auch Struktur, Bewegung und Halt, Tick und – nun ja, – Tack? Als würde Zeit, während sie in der Tat verstreicht, auch aufgehalten, in ihrem Entschwinden sogar noch verstärkt? Oh, das wäre nicht abwegiger als die Gegenwart von Hefe in Teig oder einer Kopfschmerztablette, die in einem Glas Wasser zunächst munter sprudelt, dann mit einem dünnen, gasigen Zischen verschwindet, zurücklassend allein das Rotieren unerforschter Umlaufbahnen. Oder hinterher das Prickeln in unseren Kehlen. Den trockenen Schaum auf den Lippen. Oder warum nicht die Spur von Rauch, der träge abwärts trudelt, fast wie der Grus der Tablette, wenn sie zum Grunde sinkt, ehe sie friedvolle Ruhe findet in dem Moment, wenn ihr Verschwinden hier ist. Grau ist, wie es scheint, somit ein Rest seiner selbst, spuckend und spritzend, oder lautlos fallend, gedämpft und schlicht, seine eigene Auflösung, doch immer auch ein körniges Überbleibsel... dieser Rest des Verschwindens... diese Spur einer Erosion... ein Punkt, dessen Entschwinden sich schrittweise von Verb in Nomen verwandelt.

Wir wollen diese Transformation von Akt zu Fakt näher betrachten. Es gibt für sie ein Wort, oder präziser: ein Verb. Es taucht – phantomhaft – zum Beispiel bei Beckett auf:

Watt sah auf dem Herdrost die Asche ergrauen. Aber sie wurde blassrot, als er die Lampe mit seinem Hut bedeckte. Das Herdfeuer war beinahe aus, aber nicht ganz. Eine Hand voll trockener Späne, und die Flammen würden, lustig anzusehen, den Schornstein hinauflodern, mit einem Orgelton. So beschäftigte Watt sich ein Weilchen, indem er die Lampe immer weniger und immer mehr mit seinem Hut bedeckte und die Asche auf dem Herdrost ergrauen, erröten, ergrauen, erröten sah.

Zu „ergrauen“, also.

Unter den Mysterien der Sprachwissenschaft findet sich ein Begriff, der eine Veränderung des Zustands ausdrückt, das „inkoative Verb“, und wir sind geneigt, uns eingehender mit ihm zu beschäftigen. „Werden“ und „anfangen“ sind inkoative Hilfsverben, die darauf verweisen, was Worten dieser Art gemeinsam ist: als Initiatoren sind sie alle kurzlebig. Wie ähnliche Verben, zum Beispiel „erröten“, „erblassen“ oder „einschlafen“ andeuten, mangelt es ihnen an festgelegter Dauer, wie Denken bar eines Objekts. Den wie lange können wir dabei sein einzuschlafen, ohne sowohl Subjekt als auch Objekt des Schlafs zu werden und folglich von uns selbst (husch, halt) zu träumen, erst munter kippelnd, dann (los) mit einem dumpfen Aufprall in Bewusstlosigkeit fallend? Obwohl das Verb einen Zustand des Übergangs einleitet, deutet es auch auf einen Abschluss hin – und zwar auf einen alles andere als ungewissen. Durchaus ähnlich einer stummen Zündschnur, entzündet mit einem Knistern der Resignation.

Ein Wörterbuch klärt uns darüber auf, dass es ein entsprechendes Verb in einem nordschwedischen Dialekt gibt (gråda), welches das Kräuseln von Wasser durch Wind bezeichnet – plötzlich, einnehmend, ohne zu warten. Wir wollen es daher auf Deutsch „gräuseln“ nennen. Es bezeichnet eine Handlung, die immer nur eingeleitet werden kann, ohne jedoch Bestand zu haben. Dennoch möchten wir versuchen, sie festzuhalten, diese Eigentümlichkeit des Geschehens, um eine Handlung zu beschreiben, wenn diese nur begonnen, immer und immer wieder, aber weder fortgesetzt noch in die Länge gezogen werden kann, so wie Wasser, das einmal in Wallung gebracht, niemals das Gleiche ist. Dieser Anfang kündigt immer schon einen Abschluss an wie ein befreiter Schatten, welcher der Nacht verfällt, womit das Gräuseln ein als Permanenz maskierter Aufschub sein muss, eine als Konstanz verkleidete Frist. Kurzum: ein Moratorium. Aber auch: ein Färben der Zeit, die, so passiv wie das Wasser, weder Umfang noch Masse besitzt, Wetter und Wind ausgesetzt jedoch sowohl Form als auch Erscheinung erhält. Es ist also allein der Zeit zu verdanken, dass Gräuseln spürbar wird, und nur dank der Veränderung gelingt es ihm, sich in das Reich des Wahrnehmbaren zu schlängeln – wie die Arme des Unsichtbaren Manns, die sich in den Pullover schieben.

Wir wollen vorschlagen, den Prozess, den die Zeit zwischen den zur Markierung ihres Verlaufs gesetzten Punkten durchläuft, vor allem aber die ergraute Zeit, die zur Einsamkeit gehört, als ein „Gräuseln“ zu betrachten. Es ist ein Verlauf, der wie die schweigenden Regungen Watts, stets aufs Neue anfängt, um zu enden, und endet, indem er beginnt, und somit eintritt, indem er verschwindet. Und wir möchten weiterhin vorschlagen, allein während dieses Prozesses kann das Ich als Gegenstand seines eigenen Denkens auftreten ... Etwa als Rauch, Wolke und Gas, oder Dampf, so stetig wie ein Puls, und ebenso flüchtig wie das dünne, silbrige Erzittern bestechenden Nichtseins, wenn wenn wir in der Annahme ins Leere treten, die Treppe hätte noch ein oder zwei Stufen. Das Gefühl währt nie lange; es ist ein ätherisches Mirakel; und seiden auf Abwesenheit gegründet.

Dennoch bin „ich“ es, der es erlebt und im gleichen Augenblick erlebt, in dem der Halt verloren geht – beispielsweise im Nebel des Einschlafens an einem Nachmittag im üppigen Grün eines Hinterhofcafés in einer Großstadt, die namenlos bleiben soll. Die prächtigen Baumkronen schützen einen vor Klarstellungen der Sonne, die ein Szenario zu erhellen versucht, das wir möglichst obskur halten sollten. Wir lehnen uns auf unserem hölzernen Klappstuhl zurück und schließen die Augen zu dunklem, schweigsamen Wohlbefinden. Aber nicht die Bilder, die vor unserem inneren Auge auftauchen, als träten sie auftauend in Erscheinung, markieren das Gräuseln. Auch nicht das langsame Erschlaffen der Glieder, die sich entspannende Schwere der Nackenmuskulatur oder die sprachlose Ruhe, die sich in unserem dumpfen Hinterkopf sammelt, sondern der Moment, in dem wir in das Einschlafen „an sich“, wie die Philosophen sagen würden, absinken, inmitten von Stimmen, Lachen und den Geräuschen entfernter Autobremsen, von Vögeln, raschelnden Blättern oder Stuhlbeinen, die über Kies scharren... Wenn wir schlichtweg verschwinden, während wir gleichzeitig glauben, vollkommen gegenwärtig zu sein, nicht so sehr die verstreuten Gesten, Bewegungen oder Mienen der einzelnen Gäste wahrnehmend als die Atmosphären, in denen sie sich befinden, auch die Zurückgelehnten auf ihren Stühlen, Brot brechend, auf das sie weiche Butter streichen, und filterlose Zigaretten rauchend, frisch vermählt vielleicht, ja, noch erhitzt von jenem Erstaunen über die Erweiterung des Herzens, sie mit seiner Hand in ihrer, an der Wange, auf den Lippen, ihr Lächeln und Schmeicheln – und plötzlich sind wir sein herandrängendes Erröten, wenn er verliebt ihren Namen flüstert, nur um mit einem jähen Ruck zu erkennen, wie weit wir uns entfernt haben, als wäre die Handfläche gedreht worden, oder aus Kopf Zahl geworden, und die Geister plötzlich in den Trommelfellen säuseln, das Blut vor den Augen flimmert und die sanfte Schläfrigkeit sich hinter dem Stirnlappen klärt, verschwindend wie der eifrige Weber der Fantasie, wenn Spülmittel in Wasser gegossen wird. Das Paar ist längst gegangen und der Kellner, der das Geschirr abräumt, wirft uns irritierte Blicke zu. Denn dieser Abstand zwischen hier und dort, zwischen Gedanke und Eindruck, ist der Rausch und die seltsame Ausdehnung des Gräuselns. Solch sonniger Nonsens: dort im schattigen Grün, hier hinter den Lidern der Augen. Zwischen ich und mich. Grau. Ja, grau. Und dennoch vollkommen strahlend.

Somit ist Gräuseln als Handlung betrachtet etwas so Eigentümliches wie ein Ereignen ohne eigentliches Ereignis, ein Geschehen ohne richtiges Geschehnis. Das Einzige was sich erreignet, absichtslos wie ein ungebändigtes Gähnen, ist... nun... „es“... was nicht viel ist... nicht viel von irgendwas... nicht viel mehr als ein Platzhalter für etwas, das nie wirklich Gestalt annehmen wird, nicht einmal dergestalt, wie unförmiger Atem aus den Tiefen der Lunge aufsteigt, oder wie die Konturen des Gesagten, wenn Worte durch eine Geste, ein anschließendes Lachen und vielleicht ein Schulterzucken unterstützt werden. Ohne dass wir es merken, findet es trotz allem einen Weg, um sich zu ereignen – schweigsam und diskret, ein Muster an Neutralität.

„Es war einmal...“

„Es begab sich zu jener Zeit...“

„Es wird berichtet, dass...“

Man betrachte das anonyme „Es“ in diesen Möglichkeiten, eine Geschichte zu beginnen (zugegeben, abgenutzt wie Eisenbahnschienen, dennoch zuverlässig, wenn es gilt, dorthin zu gelangen, wohin wir wollen). Zwar ist „es“ ausschlaggebend, weil es die einzig zugängliche, wenn auch brüchige Verbindung zu dem Damals bildet, in welchem es sich ereignet hat (eine Rettungsboje befestigt an einem Nähfaden). Dennoch bleibt es so diskret, dass es am ehesten an die Bügelfalte am Hosenbein des Gentlemans erinnert. Bildet es nicht etwas, das wir als gegeben hinnehmen, aber erst bemerken, wenn es dann fehlt? So wie das unbegründete Vertrauen, das unser Knie in eine zwölfte Stufe setzt auf einer Treppe, die nur elf hat? Ja? So viel zur Transzendenz.

Ähnlich verhält es sich mit jenen Sätzen, in denen wir „es“ in der Absicht benutzen, etwas festzustellen oder zu fragen. So sagen wir „,Es‘ regnet“ oder „Wie geht ‚es‘?“, mit einer Stimme, die eiligst warm gerieben wurde. Und wir meinen zu wissen, was es ist, wenn wir „es“ sagen,

und was wir sagen wollen ist, dass es, das Wort „es“, für etwas steht, das nicht gesagt werden braucht, oder nicht gesagt werden kann. Aber wenn das, was wir aussprechen, etwas ist, was sich uns entzieht, etwas, was wir nicht verstehen, wie können wir dann darauf beharren, dass wir verstehen, was wir sagen? Und dennoch sagt es sich von selbst, dass wir genau dies tun. Das „es“ im vorigen Satz zum Beispiel – „Und dennoch sagt es sich von selbst“ – ist in Wirklichkeit nichts geringeres als das, was immer es auch sein mag, was uns dem Akt der Sprache in die Arme treibt. Und wenn es, das Wort „es“, das ist, was in jedem Versuch, es zu definieren, ständig wiederkehrt, muss es als etwas Gegebenes akzeptiert werden, als die Voraussetzung, es zu sagen.

Es ist genau das: „es“. Wie Rauch ohne Feuer ist es gegeben, aber unergründlich, und wie der Rauch ist es so grau, dass es nicht als etwas, das „ist“ und „grau“ ist entwickelt oder präzisiert werden muss, wenn es zufällig „ist“, was es „ist“. Es ist einfach das „Gegebene“, wie Paul Auster in der Passage erläutert, die wir soeben zitierten. Ein säuberlicher Kniff im Flanell, jenes welke Enden, eine Falte dünnsten Nichts.

Das Gräuseln gibt uns nichts, woran wir uns festhalten können, hinterlässt jedoch Spuren. Denn um es als „es“ wahrzunehmen, ist ein anderes „es“ erforderlich – dieses andere „es“ verlangt jedoch wiederum ein eigenes „es“ und so weiter in einer Kette von Kreisen so spröde und schön wie Ringe aus Zigarettenrauch. Oder die Schleifen des Sprechens, feinfühlig aufgespürt, wenn a rose is a rose is a rose. Um wirklich wahrgenommen zu werden, muss „es“ als etwas anderes bestimmt werden, jeder vage Kreis den nächsten andeuten... nullförmige Feinheiten ohne bleibenden Sinn in sich selbst, matte Maßnahmen eines grauen Munds, die allein durch den audio-visuellen Veitstanz des Zufalls verknüpft sind... Was uns eher vermuten lässt, dass (graues) Sprechen ein (indirektes) Zeigen sein muss, nichts als ein Übergang von einem hauchdünnen „es“ zum nächsten, zwischen es und dem, was „es“ ist, zitternd sich ausbreitend und allmählich verschwindend wie Wellenkreise auf Wasser.

So verstanden, im Nachspiel sozusagen, wäre das Gräuseln das, was die Zeit lesbar macht: zittrige Ringe, die auf Blätter aus Luft oder der glatten Fläche des Sees gekritzelt werden, sich kräuselnd ausdehnend, nur um in Vergessen aufzugehen, nichts als das Monument eines momentanten Zauderns. Obwohl das Gräuseln der Formlosigkeit Form gibt, scheint es selbst nur hervorzutreten, indem es etwas anderem anhaftet, gleich einem „es“ so flüchtig wie unumgänglich und unheimlich wie unaussprechlich, eine farblose Bandage geschlungen um einen Körper aus Luft.

Pflaster für Phantomglieder.

Wir wollen uns nun vorstellen, das Gegenteil der Vermischung von Wasser und Wind ließe sich untersuchen, indem wir es durch einen klapprigen Projektor im sanften Dunkel unseres Hinterkopfs laufen lassen. Wir wollen Platz nehmen und uns auf das schweigsame Summen des Zelluloids einlassen, um dann einen Zinnsoldaten auf die Hinterseite unserer Stirn projiziert zu sehen. Anfangs steht er steif und stramm, ganz Pflicht und Gehorsam, dann, nun... nun beginnt er langsam – oh, nein, nun beginnt er plötzlich im knisternden Schoß des Feuers zu zerschmilzen, verdreht durch überhitzte Einbildung. Nichts Flüssiges hier, weder Tränen noch Wasser, nur Flammen und Verzehren. Zugegeben, ein zusätzlicher Hauch entfernten Rots mag die Leinwand beflecken (wie in Watt), oder ein zögerlicher Zug furchtbaren Violetts (wie auf den bleifarbenen Lippen des Ertrinkenden), aber der Zweck dieser Umkehrung kann trotzdem festgehalten werden, das Gräuseln ist nicht auf das Element des Wassers beschränkt, unserem ersten Stoff, sondern findet auch in seinem feurigen Gegensatz statt. Denn schwelgen, rauchen und qualmen bilden ebenfalls vorübergehende Prozesse, ohne Beständigkeit oder Stabilität, von Neuem beginnend mit jeder neuen Holzfaser, die angegriffen und verzehrt wird, und folglich endend, sobald sie entzündet werden, sei es durch Feuer oder Fantasie.

Eustache Deschamps, ein Dichter des 14. Jahrhunderts, schrieb einmal eine Ansammlung von Versen, die er „Je doy estre chancelliers des Fumeux“ nannte. Das Gedicht liefert uns einen weiteren Hinweis auf die Akte und Fakten des Gräuselns, indem es eine Figur umreißt, ganz tränenreiches Seufzen, dessen Gesichtszüge wir nun allmählich ausmachen und erkennen, wenn auch der Rauch unsere Sicht noch behindert. Wir wollen also den Finger heben, denn in fernem und freiem Deutsch könnte dieses Gedicht unser Element Nummer zwei bekannt geben:

Ich muss der Kanzler des Rauchs

Und für immer im Dienst bleiben.

Ich bemühe mich, Ordnung

Aufrechtzuerhalten, denn man findet mich nicht immer

Im gleichen Zustand, sondern sieht Weisheit

Plötzlich verwandelt in Wirrnis,

Erst traurig und dann froh.

So verflüchtige ich mich wie Rauch, oft geneigt

Zu grübeln, und weiß doch nicht warum.

Von Natur aus bin ich melancholisch,

Cholerisch findet man mich geradezu.

Ja, von Natur aus bin ich dem Seltsamen zugeneigt,

Und muss mich darein finden.

Weil sich das nicht ändern lässt

Bleibe ich erfüllt von großer Melancholie.

Denn Widerstand zu leisten ist mir nicht gegeben,

die Kraft dazu fehlt. Oft macht mich das geneigt

Zu grübeln, ohne dass ich weiß warum.

Wenn man mich selten froh sieht, entschuldige ich mich

Damit, auf meine Veranlagung zu verweisen,

Denn ich bin nicht so begabt, dass ich weiß,

Wie ich meiner eigenen Natur widerstehen soll.

Umhüllt von Rauch verbleibe ich, Worte ändern nichts daran.

Umnebelt muss ich folglich weiterleben

Mein Leben im Rauch und verbleiben im Dienst.

Ihr werdet mich immer in dieser Lage finden,

Geneigt zu grübeln, ohne zu wissen warum.

Nur Ordnung und Pflichtgefühl schenken Deschamps flüchtigem Ich notwendige Stabilität im Leben, ein stängelgleicher Körper auf dem unser Einbildungsvermögen momentan sein Bestes gibt, um aus härtendem Rauch und etwas Vergessen ein bekanntes Gesicht zu formen. Doch beim Nachdenken lässt man ihn besser allein wie einen gasigen Geist, der in einer Flasche steckt. Einem solchen Dasein Kontur zu geben, hieße ihm die Geborgenheit namens Korken zu nehmen. Nein. Wir würden das nicht wollen.

Als Sekretär im Ministerium des Wolkigen muss sich Deschamps ergrauendes Ich auferlegen, stets den Sinn für Maß und Struktur zu bewahren, grübelnd, ohne eine befriedigende Antwort auf die Dämonen zu finden, die sein Hirn malträtieren wie die schlangenhaften Windungen in einem Arm, der eingeschlafen ist. Aus diesem Blickwinkel betrachtet fällt es nicht schwer zu verstehen, warum dem Melancholiker oftmals eine manie de perfection vorgeworfen wird, ein bis in den Wahnsinn getriebenes Bedürfnis, für alles einen eine Ordnung zu finden, insbesondere vielleicht für sein eigenes unförmiges Denken. Er zermartert sich den Kopf, in dem sich Gedanken und Bedürfnisse „angestaut“ haben, wie es im Deutschen heißt, während das Englische den Ausdruck bottled up benutzt und den Korken in die Flasche treibt. Statt diese fragile Figur in eine Welt zukünftiger Sorgen zu entlassen, wollen wir uns deshalb näher anschauen, was hier abgefüllt und eingeschlossen wird. Denn unsere auserkorene Farbe wäre vielleicht nichts anderes als dies: Flüchtigkeit in kurzzeitigem Gewahrsam.

So wie sich die grauenvolle Büchse der Pandora nur mit versiegeltem Deckel handhaben lässt, kann der Geist in der Lampe nur kontrolliert werden, indem die Hülle nicht geputzt wird und die Kappe auf dem Hals sitzen bleiben darf – so wie es von Strindberg heißt, er habe den Zylinder nach seinem täglichen Morgenspaziergang aufbehalten, damit die Ideen bei der nachfolgenden Schreibtischarbeit nicht entfliehen konnten. Doch was geschieht, nicht wenn die Lampe poliert oder die Büchse geöffnet wird, sondern im Innern? Was geschieht unter dem Korken, dem Verschluss, der Kappe, der Haube oder dem Deckel? Wie sieht das Leben des Geists und der tausend Plagen aus, wenn sie nicht zugänglich sind, gehüllt in einen wirbelnden Rauch, der seine unförmige Stirn grau gegen die nicht minder grauen Innenseiten dieser Behälter schlägt? Und wie – ja, nicht zu vergessen – wie gestaltet sich ein Dasein in dem unbekannten Raum, der sich höchstens als „dies“ bezeichnen lässt?

Nur wenige Texte beschreiben eine solche Existenz besser als „Der Untergang des Hauses Usher“, zum ersten Mal veröffentlicht im September 1839 in einer Zeitschrift mit solch sordiniert grauem Titel, Burton’s Gentleman’s Magazine, dass seinem Namen noch der Zigarrenrauch und die raschelnden Zeitungen des Herrenclubs anhaften. In dieser Erzählung über Verzweiflung und Verfall kleidet sich die Melancholie in ihr graustes Gewand, vor allem, weil „es“ hier eine grausamere Gestalt annimmt als selbst noch der Tod. Poes Novelle ist eine Schilderung übersteigerter Empfindsamkeit, phantomhafter Ereignisse und eines so schrecklichen Geheimnisses, dass es keinen Ausdruck zu finden können scheint. Seine Klarstellung in einem Brief an seinen Freund Griswold apropos der Ballade über ein Spukschloss, die eine der Hauptpersonen der Novelle aus der Erinnerung wiedergibt, könnte als Beschreibung dafür dienen, was einen hier beschleicht: „Mit dem ‚Spukschloss‘ beabsichtige ich ein von Gespenstern heimgesuchtes Gemüt anzudeuten – ein verwirrtes Gehirn.“

Poes Erzählung ist ein gutes Beispiel für das, was Freud in einem Aufsatz das Unheimliche nannte: die unheimliche Wiederkehr von etwas Bekanntem, das verdrängt wurde. Wie ein Wiedergänger, oblatendünn und sprunghaft, mittels plötzlicher Bewegungsschübe vorrückend, fehlt ihm der taktile Komfort und die beruhigende Intimität, die wir so gerne mit „unserer“ Welt verknüpfen, ganz weich, aber dennoch sicher, mit einem noch in der Pupille schwärzerer Augenblicke schwimmenden Hauch von Licht. Gleichwohl beschleicht uns ein Gefühl des Wiedererkennens, wenn wir seiner Gewahr werden, was, wie Freud vorschlägt, andeuten mag, dass das Unheimliche nicht den Gegensatz zu dem Bekannten bildet, was bekannt oder heimlich ist, sondern etwas Schieferes und Unangenehmeres. Es gehört zum Fremden und Verlassenen, zum dunkel Alarmierenden und stets Unsicheren, wie der zischende Laut, den die Dunkelheit verströmt, wenn plötzlich das Licht gelöscht wird und wir gezwungen sind, uns mit dem linken Fuß zaghaft tappend und die Arme wie zittrige Stöcke ausgestreckt in eine membranhafte Sackgasse vorzutasten.

Aus solchen und ähnlichen Gelegenheiten erwächst eine Unsicherheit, die sich in unserem Bewusstsein dumpf ansammelt wie Watte, nur um plötzlich zum Leben erweckt zu werden, wenn eine unabsichtliche Wiederholung dem ansonsten harmlosen Sprechen, dem Namen oder der Tätigkeit ihr unheimliches Gepräge verleihen „und uns die Idee von etwas Schicksalsbestimmtem und Unausweichlichen aufzwingt, wo wir sonst nur vom ‚Zufall‘ gesprochen hätten.“ Von Zweifeln gepackt und nicht wissend, was wir mit dem schwarzen Loch anfangen sollen, das sich nunmehr in unserem Bewusstsein ausbreitet wie ein Tintenklecks,glauben wir, einen Plan, ein Muster, einen Präzedenzfall ausmachen zu können, und beeilen uns, dieses Wirrwarr aus Zufall und Vermutung „Schicksal“ oder „Kismet“ oder „Fatum“ oder „Verhängnis“ zu nennen. Wirklich unheimlich ist jedoch, dass wir so unvermittelt wie unwiderruflich erkennen, wir sind der Ort, an dem diese Erfahrung gemacht wird, sodass wir das Unheimliche folglich bereits in uns tragen wie ein Schiff seine unbekannte Fracht, ohne es „das unsere“ nennen zu können. Wir müssen erkennen, das Äußere befindet sich bereits im Inneren, allerdings uneinverleibt und äußerlich, sich dicht scharend wie Buchstaben, um in unserem Bewusstsein eine Wolke zu bilden.

So wie Poes kurze Ballade in der seltsamen Geschichte vom Untergang des Hauses Usher untergebracht ist, und somit die eigentliche Erzählung mit der Wahrheit heimzusuchen scheint, die sie selber zu formulieren nicht fähig ist, beherbergt das Schloss Usher ein von ähnlich „schlimmen Zeiten“ und „spukgleicher Dissonanz“ geplagtes Gehirn, von Anfechtungen heimgesucht, die in krackelierender Schrift auf die furchtbare Fassade des Gebäudes selbst geschrieben zu stehen scheinen. Es gibt dort Falten, die von hohem Alter und zu viel Geschichte zeugen. Der Leser nähert sich diesem seltsam verdoppelten, eigentümlich gespiegelten Ort auf düsteren Wegen in einer Gegend, die längst in Vergessenheit geraten ist, gegen Ende eines weit zurückliegenden Jahres:

Ich war den ganzen Tag geritten, einen trüben, grauen und lautlosen Herbsttag lang – durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, fand ich mich in Sichtweite des schwermütigen Hauses Usher.

Man beachte, wie das Schloss noch wartet, in Sichtweite zu treten, bis wir auf Wegen, die sich durch das Dickicht von Adjektiven schlängeln... dull, dark, and soundless...und katzbuckelnd unter der stummen Schwere von Konsonanten... clouds hung oppressively low in the heavens... das Dunkel des Abends und das Ende der Syntax erreichen. Erst dann: the melancholy House of Usher, ein Schlusspunkt so schwer wie die Atmung, nachdem wir die Strecke zwischen Strand und Zuhause in nassen Schuhen ohne Schnürsenkel gegangen sind. Oder diesen einleitenden Satz. Und man bemerke, dass es nicht der Erzähler ist, der nach einem mühsamen Ritt das Schloss erblickt, sondern er im Gegenteil selbst in dessen Sichtweite kommt (found myself [...] within view)– als könnte sich Poes Ich nur ziehen lassen in diese Grauzone, sie jedoch niemals selbst mit aktivem Sinn aufsuchen. Jedes handelnde Subjekt scheint in dieser Novelle ein passives Objekt von Handlung zu sein.

Sich „ziehen lassen“, sagten wir, doch deutet dies noch immer eine zögerliche Freiwilligkeit an. In Wahrheit ist Poes anonymer Erzähler zum Schloss Usher gerufen worden, nachdem er „einen so angsterfüllt flehentlichen Brief“ des Schloßherrn empfangen hat, dass es darauf keine andere Antwort geben konnte als einen unverzüglichen Besuch. Auch hier geht es also nicht um sachliche Argumente oder inhaltlich motivierte Beschlüsse. Bereitschaft ist alles:

Die Art und Weise, in der dies und vieles andere gesagt war – die Herzensbedrängnis die aus seinem Verlangen sprach –, das war es, das mir kein Zögern erlaubte, und ich gehorchte daher dieser höchst seltsamen Aufforderung unverzüglich.

Es war die „Art und Weise“, und nicht der Inhalt, das Gefühl und nicht der Gedanke. Poe schreibt sogar„it was the apparent heart“ – als wäre der Ruf von einer solch zwingenden Herzenssache diktiert worden, dass ihr gehorcht werden muss. Was. Auch. Immer. Sein. Sollte. Vieles ließe sich sagen über dieses „apparent heart“ – insbesondere im Lichte des Epigramms zur Erzählung, das behauptet Son coeur est un luth suspendu; / Sitôt qu’on le touche il résonne („Sein Herz ist eine schwebende Laute; / Sobald sie berührt wird, hallt sie wider“). Doch statt schon jetzt diese Saite anzuschlagen – und in ihrem schwebenden Zittern dem Kampf zu lauschen, der sich in Poes Erzählung zwischen luth und lutte abspielt – wollen wir an diesem frühen Punkt in unserer Prüfung der Handlung ihre Wendungen ignorieren und stattdessen the manner, die Art und Weise, betonen, denn tatsächlich scheint der Autor hier eine Anweisung dazu bereit zu halten, wie man seinen Text lesen soll.

Ich betrachtete das Bild vor mir – das einsame Gebäude in seiner einförmigen Umgebung – die fahlen Mauern, die toten, wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster – die paar Büschel dürrer Binsen, die weißschimmernden Stümpfe abgestorbener Bäume – mit einer Niedergeschlagenheit, die ich mit keinem anderen Gefühl besser vergleichen kann als mit dem trostlosen Erwachen eines Opiumessers aus seinem Rausche, dem bitteren Zurücksinnen in graue Alltagswirklichkeit, wenn der verklärende Schleier unerbittlich zerreißt.

Von Farbe zu Schwarzweiß. Oder von pigmentiertem Rausch zu ungeschützter Nüchternheit. So wie die Bäume im Februar zu knarren pflegen, ohne in einem lebendigen Zusammenhang zueinander zu stehen, fügt Poe Gedankenstriche in seinen Text ein, um die beklemmende Isolation zu unterstreichen, welche die Grauzone kennzeichnet, die sein Erzähler betreten hat, und als ein schäbiges Erwachen aus dem geräumigen Rausch des Opiumrauchs – so wie man aus einem schwülen, buntscheckigen Nebel in seinen stumpfsinnigen Körper zurückkehrt.

Aber es fragt sich, ob es sich in Poes Fall nicht um ein Erwachen in eine Wirklichkeit handelt, die derart gespenstisch ist, dass sie ein Rätsel bleibt. Die Verzauberung verliert sich nicht, will uns scheinen, sondern verändert eher ihren Charakter. Indem sie kalt, hart und roh wird wie die Ansammlung von Fischschuppen auf der Klinge eines Messers, reißt sie die üppigen Tableaus der Visionen fort, allerdings nur, um eine Wirklichkeit zu entblößen, aus der das Leben entführt worden ist wie das Blut aus einem verzerrten Gesicht. Poes Erwachen scheint ein Erwachen im Rausch zu sein, ein Bruch mit der Illusion, der noch unter dem Einfluss der Verzauberung steht, so wie ein Traum vom Aufwachen uns nicht weckt, sondern weiterhin ein Traum und Teil eines Traums ist. Und somit keine Rückkehr, sondern eine Fortsetzung, ohne rotäugige Glut und Intensität, leer und hohläugig, aber dennoch: eine Fortsetzung. („Es träumt sich nicht mehr von der blauen Blume“, bemerkt Benjamin an einer Stelle. „Wer heute als Heinrich von Ofterdingen erwacht, muss verschlafen haben.“ Des gesättigten Rausches schläfrige Verzauberung –zusammengefasst in der blauen Blume, dem Objekt aller Sehnsucht und Unendlichkeit – ist in Leere, Staub und Verlust verwandelt worden. „Der Traum eröffnet sich nicht mehr in eine blaue Ferne. Er ist grau geworden. Die graue Staubschicht auf den Dingen ist sein bestes Teil.“ So ist auch das Erwachen bei Poe: ein geschichteter Staub.)

Poes Erzähler ist von seinem Jugendfreund Roderick Usher, dem jüngsten Spross der „uralten“ Familie und zugleich letzten Herrn des Schlosses, in diese düstere Gegend gerufen worden, dem jüngsten Spross der „uralten“ Familie und zugleich letzten Herrn des Schlosses: ein neurasthenischer Aristokrat mit hohen Wangenknochen und traurigen Augen, dessen Leben so abgewetzt ist wie die Pantoffeln, in denen er es umherschleppt. Doch ehe der Erzähler von einem Bediensteten in Empfang genommen wird und sich die alten Freunde, die sich lange Jahre nicht mehr gesehen haben, die Hand schütteln, lenkt der Erzähler sein Pferd an „den Abhang eines schwarzen sumpfigen Teiches, der von keinem Hauch bewegt neben dem Schlosse lag“. Auf dieser Schwelle zur Erzählung betrachtet Poes Ich „die Wohnstatt der Düsternis“ aus der Distanz in einer Spiegelung, die ihm nicht nur ein Bild davon vermittelt, was sich bereits als Sinnbild für den langsamen Untergang eines Geschlechts erwiesen hat, sondern die darüber hinaus andeutet, warum alles, was in seinem Heim geschieht, verdreht und unnatürlich, ja, grau und gespenstisch erscheint:

Folge meines etwas kindischen Beginnens – meines Hinabblickens in den dunklen Teich – war, den ersten sonderbaren Eindruck, den das Landschaftsbild auf mich gemacht hatte, noch zu vertiefen. Es ist zweifellos: das Bewusstsein, mit dem ich das Anwachsen meiner abergläubischen Furcht verfolgte, diente nur dazu, diese Furcht selber zu steigern. [...] Ich hatte so auf meine Einbildungskraft eingearbeitet, dass ich wirklich glaubte, das Haus und seine ganze Umgebung sei von einer nur ihm eigentümlichen Atmosphäre umflutet – einer Atmosphäre, die zu der Himmelsluft keinerlei Zugehörigkeit hatte, sondern die emporgedunstet war aus den vermorschten Bäumen den grauen Mauern und dem stummen Pfuhl – ein giftiger, geheimnisvoller, trüber, träger, kaum wahrnehmbarer bleifarbener Nebel.

Poes Erzählung ist dieser Nebel und Rauch.

Poes Erzählung ist dieser Nebel und Rauch, und dem Erzähler schlägt die gleiche sonderbare Luft entgegen, wenn er in den Salon geführt wird, in dem sein alter Freund ihn erwartet: „Ich fühlte, dass ich eine Luft einatmete, die schwer von Gram und Sorge war. Wie ernste, tiefe, unheilbare Schwermut lastete es hier auf allem.“ Der Eindruck verdichtet sich, als Roderick in „unbestimmten, schattendunklen Worten“ von der unheimlichen Furcht berichtet, in deren Klauen er sich befindet:

Wie er sagte, hatten einige Besonderheiten in der Bauart und dem Baumaterial seines Stammschlosses in dieser langen Leidenszeit auf seinen Geist Einfluss erlangt – einen Einfluss also, den das Physische der grauen Mauern und Türme und des trüben Pfuhls, in den sie alle hinabstarrten, auf seine Psyche ausübte.

Mehr braucht über die beunruhigende Kreuzung zwischen äußerer und innerer Welt, Materie und Geist, zu der es in Poes Erzählung kommt, nicht gesagt werden. Das Haus ist Sinnbild für das Geschlecht: Die Düsternis, die Usher in ihrer Gewalt hat, ist die gleiche Düsternis, die eingeschlossen in den Wänden des Gebäudes ruht und seine Bewohner zu Gespenstern ihres früheren Ichs macht.

Das Wort, das in der zitierten Passage zu unterstreichen wäre, indem wir uns das stetig kleiner werdenden Werkzeug in unserer Hand zu Nutze machen, ist weder „Bauart“ noch „Baumaterial“ sondern „Einfluss“, ein Begriff, der in diesem Zusammenhang sowohl im übertragenen als auch buchstäblichen Sinne verstanden werden muss, denn das Unheimliche, das diese Beeinflussung prägt, besteht in seiner Fähigkeit, formlos in die Gedanken eines Menschen einzusickern und sie allmählich zu beherrschen, den Gesetzen der natürlichen Welt trotzend wie Lazarus. Ihm fehlt sowohl Form als auch Inhalt, es ähnelt nur rauhem Nebel oder grauem Rauch.

Bloß Materie grau wie Stein scheint diese unheimliche Aufregung daran zu hindern, ihre düstere Herrschaft zu stärken, aber gerade mittels ihrer verdichtet sich die Atmosphäre der Erzählung. In der Welt, die durch ihr Raster hindurchschimmert wie durch das triefende Wasser des Schlossgrabens, kann auch stumme und vorgeblich tote Materie animiert werden. Nachdem der Schlossherr die Ballade vom „Spukschloss“ rezitiert hat und allmählich die ersten Anzeichen für das bevorstehende Ende sichtbar werden wie versteckte Karten aus dem Jackettärmel, wendet sich die Diskussion einer Theorie zu, die Usher mit exaltierter Leidenschaft verficht: „die Theorie von der bewussten Empfindsamkeit aller Pflanzen“. Seine These ist allerdings kühner als das, was animistische Ansichten gewöhnlich behaupten, da sie ihre Anwendbarkeit nicht auf die organische Welt außerhalb der menschlichen Sphäre (Pflanzen, Gemüse, Bäume) begrenzen will, sondern auch „den anorganischen Teil der Schöpfung“ (Steine, Mineralien, Metalle) zu umfassen sucht. „Dieser sein Glaube“, erläutert der Erzähler, „knüpfte sich eng an die grauen Steine des Heims seiner Väter“ – als würde die These ein Beispiel für Rodericks eigene Theorie bilden – und damit sind wir zu dem Umstand gelangt, der den Lord zu einem verdammten Mann und Poes Erzählung zu einem unheimlichen Text über das Unheimliche macht:

Die Vorbedingungen für solches Empfindungsvermögen waren hier, wie er sich einbildete, erfüllt in der Art der Anordnung der Steine, in dem sie zusammenhaltenden Bindemittel und ebenso auch in dem Pilzgeflecht, das sie überwucherte; ferner in den abgestorbenen Bäumen, die das Haus umgaben, und vor allem in dem nie gestörten, unveränderten Bestehen des Ganzen und in seiner Verdoppelung in den stillen Wassern des Teiches. Der Beweis – der Beweis dieser Beseeltheit – sei, so sagte er, zu erblicken (und als er das aussprach, schrak ich zusammen) in der hier ganz allmählichen, jedoch unablässig fortschreitenden Verdichtung der Atmosphäre – in dem eigentümlichen Dunstkreis, der Wasser und Wälle umgab. Die Wirkung dieser Erscheinung, fügte er hinzu, sei der lautlos und grässlich zunehmende vernichtende Einfluss, den sie seit Jahrhunderten auf das Geschick seiner Familie ausgeübt habe; sie habe ihn zu dem gemacht, als den ich ihn jetzt erblicke – zu dem, was er nun sei.

Roderick leidet unter Atemnot. Seine Existenz unterliegt einem uralten Druck, dessen Funktionsweise zu gründen scheint auf dem Prinzip von einem Stein auf einen anderen... auf einen... anderen auf... Am Ende ist es die Spannung in dieser stetig sich steigernden Düsternis, die das Haus Usher – Schloss und Familie – untergehen lässt. Die kaum erkennbare Spalte, die der Erzähler im Schlossgraben gespiegelt sah, bevor er sich dem Schloss näherte – „ein kaum wahrnehmbarer Riss in der Fassade, der sich im Zickzack vom Dach bis zum Grund erstreckte“ – verläuft am Ende deutlich sichtbar von oben bis unten:

Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit – ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam – das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar – mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah – es folgte ein langes tosendes Krachen wie das Getöse von tausend Wasserfällen – und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des „Hauses Usher“.

„Die Art und Weise“ zitierten wir oben, und deuteten an, dass die immer mehr von Zerstörung erfüllte Zeit – dieses „Gräuseln“ –, in der Familie und Haus ihrem Untergang entgegen gehen, auch benutzt werden könnte, um die Erzählung über das Haus Usher zu lesen. Das Verhältnis, das zwischen Schloss und Schlossbesitzer herrscht, vermuteten wir und möchten dies nunmehr bestätigen, wird im Verhältnis von Stoff und Darstellung widergespiegelt. Denn bei näherem Hinsehen unterzeichnet der Riss des Gräuselns auch diese Passage mit seiner zickzackigen Signatur. Gedankenstriche schreiben den Abschluss auf die gleiche Art auseinander wie sich der Riss in der Fassade erweitert und das Schloss tosend einstürzen lässt, rauschend und unerbittlich wie das zum Tode verurteilende Z eines Comic-Helden. Wie ließe sich sonst erklären, warum Poe „the House of Usher“ so schreibt, in Anführungszeichen und kursiv, eine Präzisierung, die in dieser Form nicht länger ausschließlich auf das Schloss und das Geschlecht verweist, sondern zudem seinen eigenen Text einschließt? Eine Unsicherheit ähnlich jener, die Roderick hervorrief, als er die Ballade vom „Spukschloss“ rezitierte – „zum ersten Mal glaubte ich wahrzunehmen, dass Usher sich vollauf bewusst war, sein Verstand war bedroht“ –, lässt nun die Wiedergabe selbst erbeben: Die Syntax gleitet auseinander, Poes Darstellung stürzt in sich zusammen und die Wellen des Schweigens schließen sich über ihren Trümmern. Alles ist vorbei.

Der Bericht über Ushers Untergang – so der Fluchtpunkt, an den wir gelangen wollten – kommt nicht umhin, von den gleichen Wallungen beeinflusst zu werden wie die mit solch beklemmender Sorgfalt eingefügte Ballade. Gleich jener „schwebenden Laute“, die das Epigramm des Textes einleitend erwähnt, und von der es heißt, sie halle wider, sobald sie berührt werde, scheint Poes Erzählung den Untergang des Hauses Usher nur unter der Bedingung wiedergeben zu können, gleichzeitig ihren eigenen Untergang anzukündigen. In dem darauf folgenden Verfall bilden die zahlreichen Gedankenstriche graphische Risse – oder Saiten – in denen das Gräuseln des Textes seinen packendsten Ausdruck findet. Voraussetzung und Resultat zugleich, kann diese zitternde Verwitterung weder festgehalten noch ignoriert werden. In der Schwebe gehalten, lässt sie die Konstruktion „durch ihre bloße Materie“ kollabieren.

Die beklemmendste Schlussfolgerung steht jedoch noch aus. Denn wenn Rodericks Herz eine luth suspendu ist, die erzittert, sobald sie berührt wird, kann das, was Poes Text selbst schließlich zum Einsturz bringt, nichts anderes sein als unsere Lektüre. In der verheerenden Ökonomie, welche die Erzählung mit Hilfe einer „Verdoppelung“ errichtet, über die sie selber auch spricht, ist es allein der Lektüre vorbehalten, die Herzen und Kammern, Gemächer und Gefühle in Wallungen zu bringen. So wie Rodericks Vortrag von „Das Spukschloss“ die zerbrechliche Ordnung erschüttert, die in seinem Herzen und Hirn herrscht, scheint der Text von Krämpfen durchzuckt zu werden, als er den Untergang des Hauses wiedergibt. Zwar bleiben die abschließenden Sätze vollständig – wie die Bausteine des Schlosses, die trotz Desintegration Gewicht und Form bewahren –, aber sie gleiten auf eine Weise auseinander, die sich nur in dem Akt beobachtet lässt, der diesen Prozess hervorruft.

Bei Poe, schließen wir folglich, scheint der Lesakt am Ende ein Zerlesen zu sein. Sich seinem Text zu widmen heißt, die Zerstückelung wahrzunehmen, welche die Gedankenstriche gleich den Saiten jener Laute bedeuten. Sie markieren eine Verwitterung, die umso unheimlicher ist, als sie ausdrücklich gleichgestellt wird mit „der schrittweisen Anhäufung einer eigenen Atmosphäre“. Dadurch bekräftigen sie Rodericks These, auch Materie, so leichenblass und steif wie Schriftzeichen, kann animiert werden – „ein kränklicher und geheimnisvoller, schwerer und rauchiger, bleigrauer Nebel“. Das Unheimliche an Poes Erzählung ist, dass ihr Text den Nebel enthält, der dieser Nebel ist.

Aus: The Gray Book, S. 49–67.

Erstveröffentlichung in deutscher Sprache in: Schreibheft, 2006, No. 66, S. 157–168.

Aus dem Schwedischen und Amerikanischen von Paul Berf.

Rezensionen

„In dem schönen und ungewöhnlichen Essay, den Aris Fioretos über das Grau und seine Eigenschaften und Geheimnisse geschrieben hat, wird dieser vornehmsten Farbe des Mangels und der Tristesse reichster Inhalt abgewonnen. . . . Durch das Buch leuchtet das Grau in der Literatur, der Sprache, dem Alltag und der Seele immer stärker und klarer, im prosaischen Schöpfergrau des Bleistifts ebenso wie in der subtilen Konturlosigkeit der Wolken, in der Rätselhaftigkeit der Tränen und im Grau des Gräuselns. – Allt om Böcker

„Er schreibt elegant. Sein Stil ist gleichzeitig verschlungen, suchend und sehr selbstbewusst. Walter Benjamin, über den er geschrieben hat, ist sicher eines seiner Vorbilder. Es gibt zudem rein lyrische Partien im Text: zahlreiche schöne Einzelheiten und sichere Übergänge. Manchmal wird der lyrisch assoziative Textfluss unterbrochen, um anschließend eine neue Richtung einzuschlagen und eine andere Stringenz zu bekommen. Aris Fioretos ist furchtlos und wagt sich mit einem Buch wie diesem weit vor, verführerisch und geschickt geschrieben, auf Gegenkurs zu eng gesetzten Genregrenzen und mit einem offenkundigen Theoriebewusstsein als Grundlage. Die Lektüre wird kaleidoskopisch, stimulierend in ihrer Vielfalt . . . “ – Pär Yngve Andersson, Motala Tidning

„Fioretos schreibt einen Essay, der so schön ist wie Poesie.“ – Nina Björk, Helsingborgs Dagblad

„Hat man sich lange mit Büchern beschäftigt, lässt man sich fast unausweichlich von Fioretos’ Rhapsodie in Grau mitreißen. . . . Trotz seines scharfen Gehörs für Dissonanzen scheint er mir ein besonders begabter Korrespondenzjäger zu sein, auf der Suche nach mystischen Übereinstimmungen zwischen Lauten, Farben, Figuren und Krakeleien, wo immer sie sich aufstöbern lassen. . . . Wir mussen uns den Paraliteraten als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ – Anders Cullhed, Dagens Nyheter

„[Fioretos führt] Lektüren durch, die in puncto Bildung und spekulativer Kraft wirklich schwindelerregend sind. . . . Aris Fioretos befindet sich in der Grauzone zwischen Wissenschaft und Kritik, äußerst bewusst hat er seinen Ort gewählt. Mit Das graue Buch macht er einen Schritt in den Raum der Dichtung. Das führt zu Literatur auf höchstem Niveau.“ – Carl-Henrik Fredriksson, Göteborgs-Posten

„[Wenn] einen Aris Fioretos’ barocker, bildgespickter Stil anspricht, ist Das graue Buch eine fast unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Gelehrsamkeit.“ – Gabriella Håkansson, Sundsvalls Tidning

„Von kulinarischer Erotik hat man schon einmal gehört, aber ein Bleistiftporno, was ist das? Er entsteht, wenn Grau, stets assoziiert mit Tristesse und Tod, plötzlich mehr Sex-Appeal verströmt als banale Farben. Aris Fioretos gelingt das Kunststück, eine verleumdete Nichtfarbe so verlockend erscheinen zu lassen, dass man hineinbeißen und die Zunge um sie herum rollen lassen will. Ist dies das Geheimnis von Das graue Buch? Dass es alle vergessenen Augenblicke feiert: das Körnchen im Auge, das Warten in der Busschlange, verregnete Tage am Meer und Rotzspuren auf Servietten? Nie mehr werde ich die Nase über einen gewöhnlichen Feldstein rümpfen.“ – Ulrika Kärnborg, Idag

„[Buch des Jahres] Aris Fioretos. Das graue Buch. Behauptet, mit Bleistift geschrieben worden zu sein. Ich glaube hingegen, dass es in bittersüßer Glasur gespritzt ist, denn es ist das einzige Buch dieses Jahr, das einem greifbare, tatsächlich körperliche Wollust geschenkt hat. Dabei saß ich trotz allem in einem kalten Bahnhof in einer fürchterlich hässlichen und verdammt schmutziggrauen, kleinen Stadt. Und kein Glück in meinem Leben und alle Züge abgefahren, obwohl die Uhren nicht stehen geblieben waren und der Regen fiel wie Tränen auf die Stadt und in mein Herz und das der Dichtung. Doch dank Aris Fioretos’ leichter und lustiger Gelehrsamkeit hatte ich einen guten Geschmack im Mund und Farbenfreude im Kopf. Und der Zug kam.“ – Nina Lekander, Expressen

„ . . . eine tour de force . . . “ - Jesper Olsson, Östgöta-Correspondenten

„Es ist ein seltsames und fast unvergleichliches Buch – Das graue Buch – das Aris Fioretos geschrieben hat.“ – Mikael van Reis, Ord & Bild

„Ein hell leuchtender Stern . . . [Es ist] ein Genuss, dieses originelle, kunstvolle und spannende Buch zu lesen.“ – Björn Sandmark, Bohuslänningen